Wie sich die Kommunisten in Deutschland mit den Nazis verbündeten, um die Demokratie zu zerstören

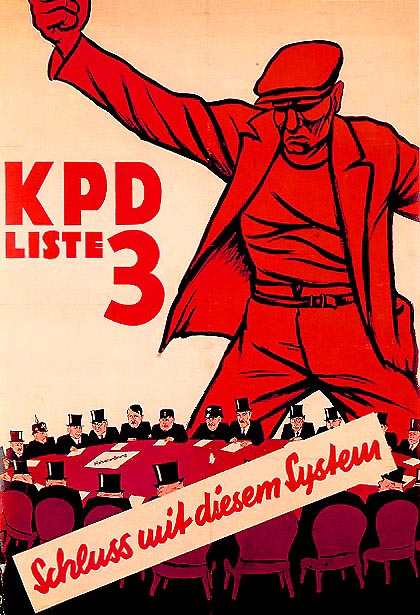

Die Zusammenarbeit zwischen den kommunistischen und nationalsozialistischen Parteien in Deutschland zur Untergrabung der Sozialdemokratie muss eine der seltsamsten und extremsten Partnerschaften in der Politik sein. In den 1920er Jahren erklärte die stalinistische Führung der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), ihr Hauptziel sei die Sozialdemokratische Partei (SPD).

Bis zur Machtübernahme durch die Nazis war die SPD die dominierende politische Kraft in der Weimarer Republik. In der stalinistischen Denkweise war der Stalinismus der einzig wahre Sozialismus, und alle anderen waren zu bekämpfen. Die KPD entschied, dass der Weg nach vorn in Deutschland darin bestand, alles zu tun, was nötig war, um die SPD-Regierung zu untergraben, selbst wenn dies bedeutete, Seite an Seite mit den Nazis zu arbeiten.

Die KPD ging davon aus, dass die Arbeiterklasse nach dem unvermeidlichen Scheitern der Nazi-Regierung dem stalinistischen Kommunismus zuwenden würde. Deshalb unterstützte sie ein Referendum zum Sturz der SPD-Regierung in Preußen. Sie unterstützte auch Streiks an der Seite der Nazis, um die Macht der SPD vor Ort zu untergraben.

Sogar der paramilitärische Flügel der KPD, der Rote Frontkämpferbund , zielte oft eher auf Sozialdemokraten und Gewerkschaften als auf Nazis. Letztlich spielte diese Spaltung der Linken eine bedeutende Rolle bei der Machtübernahme der Nazis. Einige Naziführer nutzten sie sogar als Werkzeug, um Wähler aus der Arbeiterklasse zu Hitler zu treiben.

Die Kluft zwischen den Sozialdemokraten und den Kommunisten in Deutschland war bitter und hielt lange an. Obwohl die Sozialdemokratie heute meist den äußersten linken Flügel des Kapitalismus bezeichnet (manchmal auch als „Dritter Weg“ zwischen Kapitalismus und Sozialismus bezeichnet), war sie in den 20er und 30er Jahren eine durch und durch sozialistische Ideologie. Im Gegensatz zum Stalinismus betonte sie jedoch Demokratie, Teilnahme an Wahlpolitik, Antikommunismus und einen reformistischen Weg zur Errichtung des Sozialismus anstelle einer gewaltsamen Revolution.

Ende der 1910er Jahre unterstützte eine revolutionäre Sozialistin und KPD-Mitglied namens Rosa Luxemburg eine Revolution, die die neu gegründete SPD-Regierung stürzen sollte. Als Reaktion darauf arbeiteten SPD-Führer mit einer rechten paramilitärischen Organisation zusammen und führten eine Reihe von Aktionen durch, die zu ihrer Hinrichtung führten.

In den folgenden Jahren vertiefte sich die Kluft nur noch, als die kommunistische Orthodoxie unter Stalin etabliert wurde. Stalins Säuberungen in der Sowjetunion sind bekannt, aber ähnliche Säuberungen fanden in den von der Sowjetunion unterstützten kommunistischen Parteien auf der ganzen Welt statt, auch in Deutschland. Demokratische Sozialisten, libertäre Sozialisten, Anarchisten und Trotzkisten wurden alle aus der Partei ausgeschlossen. Unter diesen Bedingungen stieg Ernst Thälmann in die Führung der KPD auf.

Thälmann glaubte wie Stalin, dass eine kommunistische Revolution unmittelbar bevorstünde und dass die Sozialdemokratie das Einzige sei, was sie aufhalten könne. Tatsächlich war die offizielle Position der Kommunistischen Internationale, dass die Sozialdemokratie „den linken Flügel des Faschismus“ bilde. Thälmann erklärte, dass „heute die Sozialdemokraten der aktivste Faktor bei der Schaffung des Faschismus in Deutschland“ seien, sogar mehr noch als die eigentlichen Faschisten.

Die Komintern prägte bald den Begriff „Sozialfaschismus“ als Beiname für die Sozialdemokratie und erklärte, dass die Sozialdemokratie selbst auf Kosten des Kampfes gegen die Nazis ins Visier genommen werden müsse. Diese Politik blieb bis 1935 bestehen, als Stalin die Notwendigkeit einer „Einheitsfront“ zwischen Kommunisten, Sozialdemokraten und Liberalen erklärte. Zu diesem Zeitpunkt war Hitler bereits an die Macht gekommen, hatte die Republik beendet und sowohl die KPD als auch die SPD verboten.

Das vielleicht bedeutendste Beispiel einer „rot-braunen Allianz“ ist die Landtagsabstimmung in Preußen im Jahr 1931, bei der die Kommunistische Partei auf Stalins Geheiß ein Referendum der Nazis zum Sturz der SPD-Regierung billigte.

Bald bezeichnete die KPD die Nazis als „Kameraden der Arbeiterschaft“. Die Rechtfertigung dafür war, wie Thälmann selbst es formulierte: „Nach Hitler sind wir dran!“ Sie hofften, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis eine Nazi-Regierung die Arbeiterklasse verrate und eine kommunistische Revolution anzettele. Glücklicherweise lehnten viele der KPD-Basismitglieder diese Anweisung ab und stimmten gegen das Referendum.

Letztlich erhielt das Referendum nicht genügend Stimmen. Dennoch verurteilten andere Linke damals den Schritt. Zu den prominentesten Gegnern gehörte Leo Trotzki, ein im Exil lebender Kommunist aus der Sowjetunion. Er bemerkte: „Im Verhalten des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Deutschlands ist alles falsch: Die Einschätzung der Lage ist falsch, das unmittelbare Ziel ist falsch formuliert, die Mittel zu seiner Erreichung sind falsch gewählt.“

Dabei gelang es der Parteiführung, alle von ihr vertretenen „Prinzipien“ umzuwerfen.“ Diese Beschwerden stießen jedoch auf taube Ohren und die Zusammenarbeit zwischen der KPD-Führung und den Nazis ging weiter.

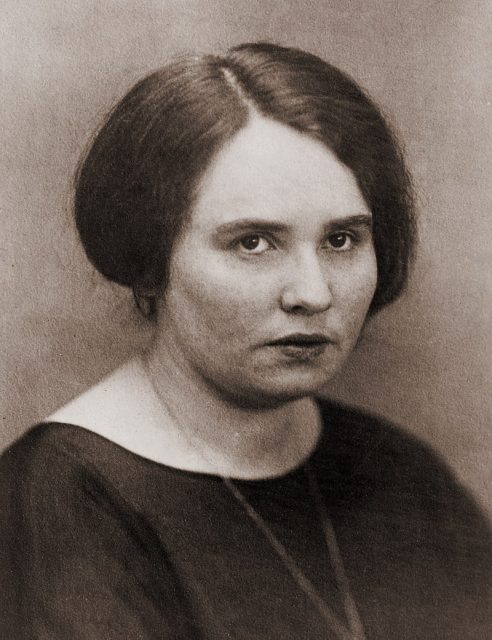

Das rot-braune Bündnis war in Berlin stark, wo es schon lange eine Strategie war. Schon 1923 hatte die Führerin der KPD in Berlin, Ruth Fischer, eine Rede vor faschistischen Studenten gehalten und versucht, sie mit abscheulichem Antisemitismus anzusprechen. Sie erklärte: „Wer zum Kampf gegen das jüdische Kapital aufruft, ist bereits ein Klassenkämpfer … Ihr seid gegen das jüdische Kapital und wollt die Spekulanten bekämpfen. Sehr gut. Werft die jüdischen Kapitalisten nieder, hängt sie an den Laternenpfahl, trampelt auf ihnen herum.“

Nazis und Kommunisten arbeiteten auch weiterhin zusammen. 1932, am Vorabend von Hitlers Machtergreifung, schlossen sich die beiden Fraktionen zusammen, um Transport- und Mietstreiks zu unterstützen, die Berlin lahmlegten und zu Unruhen führten. In einigen Fällen „standen Kommunisten und Nazis Arm in Arm und sammelten Geld für den Streik.“ Die SPD hatte traditionell eine enge Beziehung zu den Gewerkschaften, doch diesmal unterstützte sie den Streik nicht.

Dies würde später dazu führen, dass die SPD einige Unterstützung unter der Arbeiterklasse verlor, obwohl Berlin lange Zeit eine Hochburg der SPD gewesen war. Angesichts der Tatsache, dass die Nazis kaum eine Chance hatten, in der Stadt an die Macht zu kommen, spekulierten einige, dass die Unterstützung der Nazis für den Streik ein Komplott war, um die Unterstützung der SPD unter der Arbeiterklasse zu untergraben und die KPD zur mächtigsten Partei in Berlin zu machen. Unabhängig von der Absicht gewann die KPD in den folgenden Wahlen in Berlin erheblich an Unterstützung und kostete die SPD damit Sitze im Reichstag.

Der Kampf zwischen Sozialdemokratie, Kommunismus und Faschismus fand zeitweise auf der Straße statt, in Form von Zusammenstößen zwischen Paramilitärs der jeweiligen Parteien. Rechtsgerichtete paramilitärische Einheiten gab es schon kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Sie bestanden oft aus Kriegsveteranen, die aus dem Krieg zurückgekehrt waren und befürchteten, dass die Republik ihre Verluste nicht rächen würde.

Die erste der großen parteinahen Paramilitärs war die berüchtigte Nazi -Sturmabteilung , oft abgekürzt SA, aus der später die SS hervorging. Einige Jahre später gründeten sowohl die KPD als auch die SPD ihre eigenen paramilitärischen Zweige, wobei der Rote Frontkämpfer-Bund (RFB) die KPD unterstützte und das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold mit der SPD verbündet war.

Diese Kräfte gerieten alle miteinander in Konflikt. Es kam häufig zu Auseinandersetzungen, wenn eine Organisation versuchte, die Versammlung einer anderen zu stören. Die Sozialdemokratie beispielsweise war bei den Gewerkschaften allgemein beliebt, und sowohl der RFB als auch die SA versuchten, Gewerkschaftsversammlungen aufzulösen, die von Truppen des Reichsbanners bewacht wurden . Offene Konflikte zwischen SA-, RFB- und Reichsbanner- Mitgliedern brachen häufig aus, wenn eine der Parteien eine öffentliche Kundgebung abhielt.

Es ist anzumerken, dass sich dieser Artikel in erster Linie auf die Entscheidungen der Führung der beteiligten Parteien konzentriert und dass es in allen beteiligten Parteien widersprüchliche Fraktionen gab. Selbst nach der Säuberung ihrer Dissidenten war die KPD nicht völlig einig, wenn es um die Mitgliedschaft an der Basis der Partei ging. Dies zeigte sich an den KPD-Mitgliedern, die gegen das Referendum zur Landtung stimmten.

In manchen Fällen schlossen sich SPD- und KPD-Mitglieder zusammen, um Nachbarschafts- und Betriebsbündnisse zu bilden, und gründeten sogar gemeinsam die ursprüngliche Antifa . Ein weiteres Beispiel sind die SPD-Gewerkschaftsmitglieder, die sich trotz des offiziellen Widerstands der Sozialdemokraten an den Berliner Streiks beteiligten. Es gab Zeiten, in denen sich der durchschnittliche Arbeiter der Gefahren des Nationalsozialismus deutlich bewusster war als seine Führer.

Wenige Monate nach den Streiks in Berlin gelang es der SPD und ihrer Koalition prodemokratischer Parteien bei den Wahlen im Juli 1932 nicht, genügend Sitze zu gewinnen, um eine Koalitionsregierung zu bilden. Dieses Scheitern war nicht zuletzt auf die Entscheidung der Kommunistischen Partei Deutschlands zurückzuführen, die Sozialdemokratie sowohl gewaltsam als auch rhetorisch anzugreifen.

Das Scheitern der Regierungsbildung führte dazu, dass alle paar Monate Neuwahlen stattfanden, bis es den Nazis schließlich gelang, mit Gewalt genügend Sitze für die Regierungsbildung zu gewinnen.

Als der Reichstag zusammentrat, um das Ermächtigungsgesetz zu verabschieden, das Hitler die Macht eines Diktators verleihen sollte, wimmelte es von SA-Sturmtruppen innerhalb und außerhalb des Gebäudes, um etwaige widerstrebende gemäßigte Abgeordnete einzuschüchtern. Die Vertreter der KPD waren bereits verhaftet worden oder ins Exil geflohen.

Von ihren gemäßigten Verbündeten im Stich gelassen, standen die Sozialdemokraten allein gegen das Gesetz und stellten alle 94 Gegenstimmen. Mit 444 Ja-Stimmen war die Demokratie untergegangen, während die Linke sich selbst auffraß. Die KPD und kurz darauf auch die SPD wurden verboten, und so begann das Dritte Reich.