Wenn wir vom Zweiten Weltkrieg sprechen, sind wir daran gewöhnt, dass die wichtigsten und massivsten Kettenpanzer normalerweise Panzer sind . Dabei handelt es sich in erster Linie um sowjetische T-34 und amerikanische Shermans. Selbstfahrende Geschütze blieben jedoch auf der Strecke. Und mal ehrlich, was sind schon 5 SU-100 im Vergleich zu 31 T-34-85?

In Deutschland ist die Situation jedoch anders. Das massivste Kettenpanzerfahrzeug der Deutschen war das StuG III – zusammen mit dem StuH 42 wurden 10,5 Tausend davon produziert. Allein vom StuG III Ausf. G wurden 7 Fahrzeuge gebaut – mehr als von allen „langläufigen“ Pz. Kpfw. IV zusammen.

Das StuG III wurde nicht nur zum massivsten, sondern führte auch zu einer Reihe anderer deutscher Selbstfahrlafetten. Und nicht nur deutsche – mit Blick auf das StuG III wurden auch das italienische Semovente da 75/18, das ungarische Zrinyi sowie das sowjetische SU-122 entwickelt.

In diesem Artikel verfolgen wir den Weg von der Idee des zukünftigen StuG III bis zu den endgültigen Plänen Nazi-Deutschlands im Jahr 1945.

Schaffung einer Angriffsartillerie

Der Frankreichfeldzug von 1940 war nicht nur eine Schlacht zwischen deutschen und französischen Panzern. Auf dem Schlachtfeld prallten unterschiedliche Doktrinen aufeinander. Die Deutschen versammelten Panzer in großen Gruppen, verschafften sich einen Vorteil und ergriffen die Initiative. Doch das französische Infanteriekommando „schmierte“ die Panzer in kleinen Gruppen über die Infanterieeinheiten. Zwar verfügten die Kavalleristen viel vernünftiger über ihre Ausrüstung, aber das konnte den Verlauf des Krieges nicht wenden.

Wir wissen, dass der deutsche Ansatz besser war. Aber das bedeutet nicht, dass die Infanterie ohne Unterstützung bleiben kann. Bereits im Juni 1936 schlug der spätere Feldmarschall Erich von Manstein, damals Oberst, eine neue Waffengattung vor – Sturmartillerie , deutsch Sturmartillerie.

Im Gegensatz zu Panzern operierten Sturmgeschütze in kleinen Gruppen und wurden Infanterieeinheiten zugeteilt. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, der Infanterie in den Angriff zu folgen und sie mit Feuer zu decken, wobei sie feindliche Maschinengewehre und Panzer mit direktem Feuer treffen. Diese Anforderungen bestimmten die Merkmale von Sturmgeschützen: starke Frontpanzerung, geschlossenes Steuerhaus, kleiner Höhenrichtwinkel des Geschützes und die optionale Anwesenheit eines Maschinengewehrs.

Einer der ersten fünf Prototypen des Pz. Sfl. III auf dem Pz. Kpfw. III Ausf. B. Quelle: Panzer Tracts

Von Mansteins Vorschlag löste mehrere Probleme auf einmal. Die Infanterie erhielt mobile und geschützte Artillerie – etwas, was ihr im Ersten Weltkrieg so sehr fehlte. Die Besatzungen der Sturmgeschütze trainierten getrennt von den Panzerfahrern, sodass jeder Waffentyp gemäß seiner eigenen Doktrin eingesetzt wurde. Schließlich wurde ein ernster Streit von selbst gelöst. General Oswald Lutz befürwortete den unabhängigen Einsatz von Panzern, womit der konservativere Stabschef General Ludwig Beck nicht einverstanden war. Nach der Schaffung der Sturmartillerie zeigten sich General Becks Anhänger hinsichtlich der technischen Ausstattung der Infanterie gelassen.

Die Arbeiten an dem Sturmgeschütz begannen am 15. Juni 1936. Das Rad wurde nicht neu erfunden – Daimler-Benz erhielt die Aufgabe, ein Steuerhaus am Pz. Kpfw. III anzubringen, und Krupp überarbeitete das 75-mm-Pz. Kpfw. IV unter dem Kabinendach. Bis zum Herbst 1939 wurden fünf erfahrene Sturmgeschütze Pz. Sfl. III auf dem Pz. Kpfw. III Ausf. B installiert. Diese Maschinen wurden nur zu Trainingszwecken verwendet, da ihre Scharen aus Weichstahl bestanden.

So begann die Geschichte von Stug III.

Die massivsten

Das Fahrgestell des Pz. Kpfw. III Ausf. B mit schwacher Panzerung und Federaufhängung war nur eine vorübergehende Lösung. Geplant war eine große Serie von Sturmgeschützen auf Basis des neuen ZW.38-Fahrgestells mit Drehstabfederung. Es versprach eine verbesserte Panzerung und hohe Geschwindigkeit, doch Probleme mit einem anfälligen Getriebe und schlechten Ketten durchkreuzten den Plan. Die Deutschen wollten bis September 1938 eine Serie von 96 Pz. Kpfw. III Ausf. E auf den Markt bringen, doch im ganzen Jahr wurde nur ein einziges Fahrzeug ausgeliefert. Und das am Vorabend eines großen Krieges! Es herrschte akuter Panzermangel, außerdem wurden die ausgelieferten Fahrzeuge von schweren Kinderkrankheiten heimgesucht.

Generell war das Projekt ZW.38 zwar immer noch ein technisches Abenteuer, dieses Thema verdient jedoch einen eigenen Artikel.

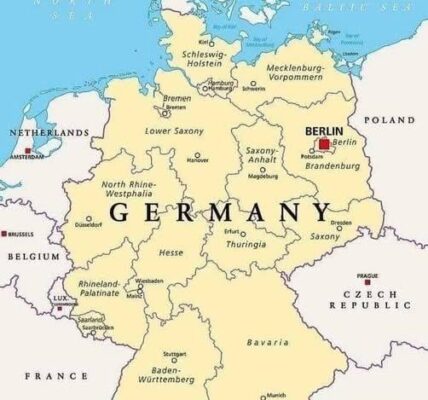

Das erste StuG III Ausf. F mit Langwaffe, 9. März 1942. Quelle: Panzer Tracts

Probleme bei der Panzerproduktion spiegelten sich auch in der Produktion des StuG III wider, da es einfach nicht genügend Fahrgestelle für Selbstfahrlafetten gab. Die ersten Selbstfahrlafetten StuG III Ausf. A kamen 1940 in Frankreich in den Krieg und bewährten sich sehr gut. Außerdem produzierten die Deutschen Sturmgeschütze in kleinen Serien und verbesserten dabei nach und nach das Fahrgestell. Dies ging bis zum Herbst 1941, als deutsche Spezialisten die Panzer T-34 und KV-1 in der Nähe von Moskau inspizierten. Sowjetische Neuerungen machten deutlich, dass alle deutschen Panzer in Bezug auf Panzerung und Bewaffnung veraltet waren. Dies galt auch für das StuG III mit seiner 75-mm-„Zigarettenkippe“.

Die Lösung war schnell gefunden. Im Steuerhaus des StuG III Ausf. E war eine 75-mm-StuK-40-Kanone mit einem 43-Kaliber-Lauf installiert, ähnlich dem neuen Pz. Kpfw. IV. Bereits im März 1942 begann die Produktion des StuG III Ausf. F „mit langem Arm“. Jetzt konnten deutsche Selbstfahrlafetten jeden sowjetischen Panzer treffen. Und im Dezember erschien die letzte, massivste Serie des StuG III Ausf. G. Die Frontpanzerung wurde von 50 auf 80 mm erhöht und eine Kommandantenkuppel hinzugefügt. In dieser Form wurden Sturmgeschütze bis Kriegsende produziert.

In anderen Ländern

Das sowjetische Militär erkannte das Potenzial der Angriffsartillerie nicht sofort. Sie wussten, dass die Deutschen in Frankreich neue Waffen eingesetzt hatten, legten jedoch keinen großen Wert darauf. Im Herbst 1941 traf das StuG III zum ersten Mal Kubinka, aber selbst mit der Trophäe vor Augen zogen die sowjetischen Spezialisten zunächst, gelinde gesagt, seltsame Schlussfolgerungen. Sie definierten die Rolle der selbstfahrenden Geschütze falsch und unterschätzten sie eindeutig:

„Der Artillerieangriffspanzer ist für Einsätze in der ersten Panzerstaffel konzipiert.

<…>

Der Panzerschutz des Panzers wird durch Artillerie aller Kaliber beeinträchtigt.“

Erbeuteter StuG III Ausf. B in der Sowjetunion. Quelle: warspot.ru

Sehr verspätet, im September 1942, wurden Feuertests durchgeführt. Es stellte sich heraus, dass die sowjetische 45-mm-Kanone die 50-mm-Frontpanzerung selbst aus kurzer Entfernung nicht durchdringen konnte. Auch der britische „Zweipfünder“ war nutzlos. Die amerikanische 37-mm-Kanone konnte den StuG III noch aus 100 Metern frontal durchdringen, und nur die tschechische 37-mm-Kanone funktionierte zuverlässig mit Unterkalibergeschossen. Das Ergebnis ist ziemlich vorhersehbar, da 50 mm die Mindeststärke der Kanonenabwehrpanzerung ist. Im Gegensatz zu den deutschen Panzern erhielt der StuG III sofort einen solchen Frontschutz.

Das Ergebnis des Beschusses 1 und 2 – Nichtdurchdringung der 45-mm-Granaten. Die Verwundbarkeit des StuG III erregte die sowjetischen Spezialisten sichtlich. Quelle: warspot.ru

Es gibt Grund zu der Annahme, dass das StuG III die sowjetischen Selbstfahrlafetten direkt beeinflusste. Selbstfahrlafetten der Mittelklasse wurden in der UdSSR schon vor dem Krieg entwickelt, aber es waren völlig andere Fahrzeuge – mit einer 85-mm-Kanone in offenen Türmen. Im April 1942 wurde beschlossen, ein Sturmgeschütz mit Steuerhaus zu bauen. Das Ergebnis war die selbstfahrende Haubitze SU-122 auf Basis des T-34. Die Maschine hatte schwerwiegende Mängel, zum Beispiel die extrem geringe Genauigkeit der kumulativen Projektile und die getrennten Antriebe für vertikale und horizontale Lenkung. Infolgedessen wurde sie nicht zur Massenware, aber auf ihrer Grundlage wurden die erfolgreichen Selbstfahrlafetten SU-85, SU-85M und SU-100 entwickelt.

Das StuG III hatte auch Auswirkungen auf die Verbündeten Deutschlands. Ende 1940 beschlossen die Italiener, ihre eigenen Sturmgeschütze nach deutschem Vorbild zu entwickeln. Und sie scheiterten nicht: Italienische Panzer waren schnell veraltet, aber die Selbstfahrlafetten Semovente M40 da 75/18 erwiesen sich als vielleicht das beste Modell italienischer Panzerfahrzeuge. Sie verfügten über eine 75-mm-Kanone und eine niedrige Silhouette. Später erschienen Sturmgeschütze Semovente da 105/25 mit einem Kaliber von 105 mm, aber die Italiener selbst kämpften wenig gegen sie. Nachdem die Alliierten in Italien gelandet waren, gingen die meisten Selbstfahrlafetten an die Deutschen.

Semovente M40 da 75/18. Quelle: tanks-encyclopedia.com

1942 beschloss auch Ungarn, eine eigene Sturmartillerie aufzubauen. Ungarische Ingenieure setzten auf das verlängerte Fahrgestell des Turan-Panzers ein Steuerhaus mit einer 105-mm-Haubitze. So entstand der 40/43M Zrinyi Rohmtrack – die Zrinyi-Sturmhaubitze. Das Auto erwies sich als erfolgreich, mit einer niedrigen Silhouette, einer ruhigen Fahrt und einem Planetengetriebe.

Die ungarische Industrie war jedoch im Rückstand und konnte keine großen Stückzahlen gepanzerter Fahrzeuge produzieren. Die Modifikation „Zrinyi“ mit einer 75-mm-Panzerabwehrkanone kam nicht über einen Prototyp hinaus.

Generell zeigen die Erfahrungen Italiens und Ungarns, dass die Entwicklung von Sturmgeschützen die Lebensdauer veralteter Fahrgestelle verlängern und den Mangel an modernen Panzern teilweise ausgleichen könnte.

40/43M Zrinyi Rohmtrack. Quelle: reddit.com

Rebranding nach Guderian

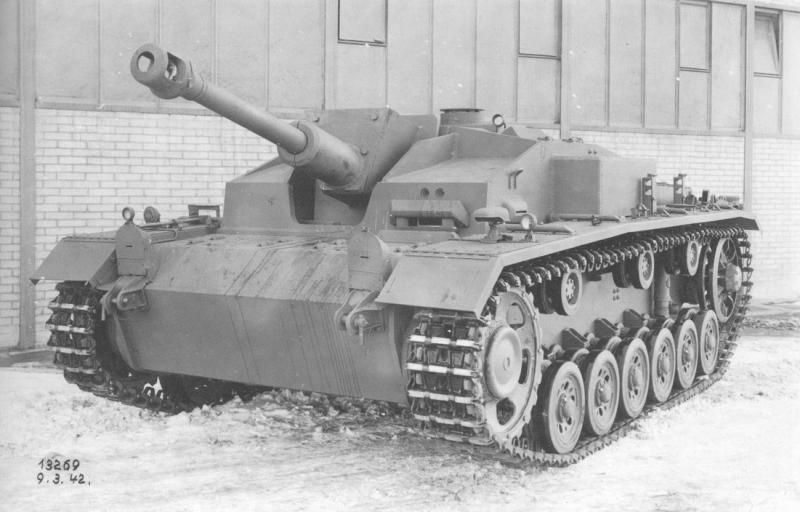

1942 beschlossen die Deutschen, Sturmgeschütze auf anderen Fahrgestellen zu bauen. Einerseits sahen sie den erfolgreichen Einsatz des StuG III. Andererseits war der Pz. Kpfw. III definitiv veraltet und seine Einstellung war eine Frage der Zeit. Damit stellte sich die Frage nach den Aussichten für den StuG III auf demselben Fahrgestell. Im September 1942 erhielt Vomag die Aufgabe, ein Sturmgeschütz neuen Designs auf Basis des Pz. Kpfw. IV – Sturmgeschütz neuer Art – zu entwickeln. Vor dem Hintergrund seines quadratischen Vorgängers sah es elegant aus.

Während beim StuG III die Kanone auf einem Sockel montiert war, wird sie jetzt an der Frontplatte aufgehängt. Dies reduzierte das Gewicht und verbesserte den Schutz. Ein Teil der Panzerplatten wurde schräg angebracht, und die Gesamthöhe verringerte sich auf 1,86 Meter. Schließlich wurde in der Frontplatte die Möglichkeit zum Einbau eines Maschinengewehrs vorgesehen. Von allen deutschen Selbstfahrlafetten mit einer 75-mm-Kanone erwies sich die Entwicklung von Vomag als die erfolgreichste. Gleichzeitig wurden Selbstfahrlafetten nur in einem Werk zusammengebaut und zum Fällen wurde minderwertige Panzerung verwendet. Es ist überraschend, warum die Deutschen ein erfolgreiches Fahrzeug mit solcher Verachtung behandelten.

Das zweite Exemplar des Jagdpanzers IV wurde später als Trainingsmodell verwendet. Quelle: Panzer Tracts

Und hier wird den Lesern auffallen: Was für ein Sturmgescheutz nA, das ist der bekannte Jagdpanzer IV! Das Selbstfahrlafette erhielt jedoch nicht sofort den üblichen Namen. Zunächst galt es als Sturmgeschütz und war als komplettes Analogon zum StuG III konzipiert. General Guderian war jedoch unzufrieden damit, dass die neuen Selbstfahrlafetten der Infanterie unterstellt wurden und er bekam die Jagdpanzer Marder auf Basis eines veralteten Fahrgestells mit leichter Panzerung. Daher verteidigte er die Umbenennung von Sturmgeschützen in Jagdpanzer. Dementsprechend wurde das Sturmgescheutz nA als leichter Panzerjäger IV bekannt. Und später tauchte der übliche Name Jagdpanzer IV auf.

Andere selbstfahrende Geschütze folgten einem ähnlichen Weg. Bei einem Treffen im September 1942 wurde der zukünftige Jagdpanther Sturmgescheutz auf Panther genannt. Später wurde er in schwerer Panzerjäger auf Fgst umbenannt. Der Panther I ist ein schwerer Panzerzerstörer auf Basis des Panther I-Chassis. Ferdinand und Jagdtiger kamen ursprünglich auch als Tiger-Sturmgeschuetz und schweres Sturmgeschuetz mit 12,8 cm Kanone heraus. Bitte beachten: Die Deutschen unterteilten Panzerzerstörer mit geschlossenen Kabinen nur in leichte und schwere, daher wurde der Jagdpanzer IV als leicht und der Jagpanther als schwer bezeichnet.

So viel und so günstig wie möglich

Während des gesamten Krieges konnte die deutsche Industrie nicht so viele Panzer produzieren, wie die Alliierten zusammenbauten. Unter diesen Bedingungen spielte das StuG III eine sehr wichtige Rolle als massentauglicher, billigerer und einfacherer Ersatz für den Pz. Kpfw. IV. Die Fabriken von Alkett und MIAG steigerten ihre Produktionsraten weiter und im Oktober 1942 wurden fast 400 StuG III ausgeliefert. Einen Monat später bombardierten die Alliierten jedoch die Alkett-Werkstätten und die Produktion von Selbstfahrlafetten ging stark zurück. Die Deutschen richteten in kürzester Zeit die Montage des StuG IV ein und gestalteten das Steuerhaus des StuG III unter dem des Pz. Kpfw. IV um, aber dies war nur eine vorübergehende Lösung. Für die Herstellung von Selbstfahrlafetten wurde eine Ersatzplattform benötigt.

Jagdpanzer 38 in seinem natürlichen Lebensraum. Beachten Sie, wie unbequem der Sitz des Kommandanten ist. Quelle: warspot.ru

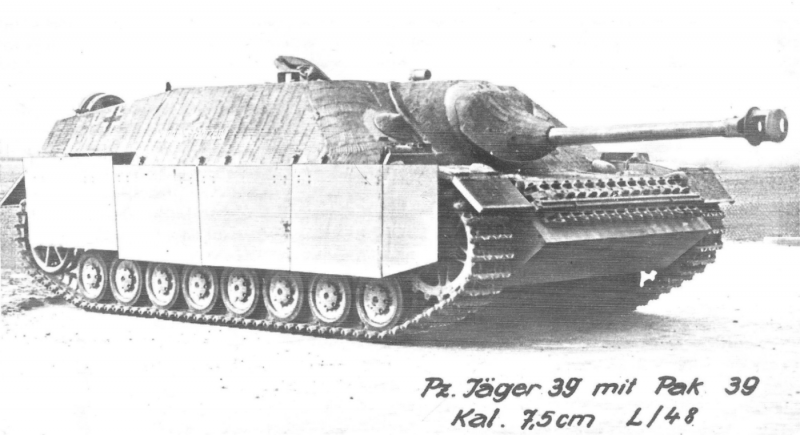

Dann wandten sich die Deutschen an die Tschechen. Im BMM-Werk, das den Pz. Kpfw. 38(t) und darauf basierende Fahrzeuge produzierte, gab es keine Ausrüstung für die Montage von Selbstfahrlafetten der 20-Tonnen-Klasse, sodass sich die Ingenieure darauf beschränken mussten, das Fahrgestell eines leichten Panzers zu verändern. Das Projekt hieß ursprünglich leichtes Sturmgeschütz auf 38(t) – ein leichtes Sturmgeschütz auf Basis des 38(t), später wurde es in leichter Panzerjäger 38 und Jagdpanzer 38 umbenannt.

Das schwache Fahrgestell führte zu einem fragwürdigen Kompromissdesign. Der Motor wurde bis zum Äußersten aufgeladen, aber es reichte immer noch kaum. Die Achsantriebe brachen oft und die übergewichtige Nase erforderte eine Verstärkung der Aufhängung. Die Arbeitsplätze waren eng und unübersichtlich und der Ladeschütze befand sich links von der Waffe, die von rechts geladen werden sollte. Dadurch wurde das Nachladen zu einer akrobatischen Leistung. Der zerbrechliche tschechische Stahl spaltete leicht und in Bezug auf die Silhouette erwies sich die Waffe als eine kleine Selbstfahrlafette, die sogar noch größer war als der Jagdpanzer IV.

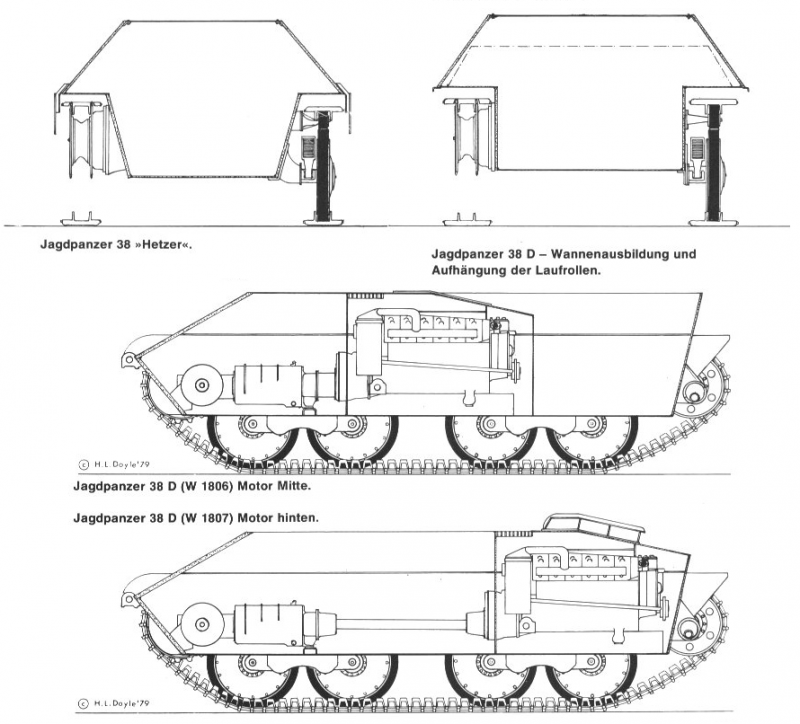

Vergleich der Rümpfe von Jagdpanzer 38(t) und 38 D sowie Optionen für die Motoranordnung. Quelle: Walter Spielberger. Die Panzerkampfwagen 35 (t) und 38 (t) und ihre Abarten (Band 11 der Reihe „Militarfahrzeuge“) – 1990

Trotz all seiner vielen Mängel hatte der Jagdpanzer 38 einen entscheidenden Vorteil – er konnte hier und jetzt in Massenproduktion hergestellt werden und war günstig. Da viele der Mängel technisch behebbar waren, sah das leichte tschechische Selbstfahrlafette vielversprechend aus. Im September 1944 beschlossen die Deutschen, die Montage des StuG III im Werk Alkett einzustellen und mit der Produktion des verbesserten Panzerjäger 38 mit einem Tatra-Dieselmotor mit einer Rate von 1 Fahrzeugen pro Monat zu beginnen.

Am 4. Oktober 1944 entstand ein noch radikalerer Plan.

Um die Produktion so weit wie möglich zu vereinheitlichen, beschlossen die Deutschen, ihren „Zoo“ zu verkleinern und nur drei Fahrgestelltypen beizubehalten: Jagdpanzer 38, Panther und Tiger II. Dementsprechend wurden StuG III, StuG IV, Jagdpanzer IV und andere selbstfahrende Geschütze eingestellt, gleichzeitig wurde das Programm Panzerjäger III/IV auf einem Einheitsfahrgestell beendet.

Das tschechische Design war deutschen Fabriken jedoch fremd, daher begann Alkett mit dem Projekt Jagdpanzer 38 D, dem deutschen Analogon des Jagdpanzers 38, und behob dessen Mängel. Das 38 D-Chassis erhielt eine breitere und geräumigere Karosserie, eine verstärkte Federung, ein neues Getriebe und einen 220 PS starken Tatra-Dieselmotor. Mit. Auf dieser Basis wurde vorgeschlagen, Panzerzerstörer, Aufklärungsfahrzeuge, ZSU und BREM zusammenzubauen.

Im April 1945 versuchten die Deutschen, rechtzeitig zwei Prototypen des Jagdpanzers 38 D zusammenzubauen, doch das Kriegsende machte alle Pläne zunichte.

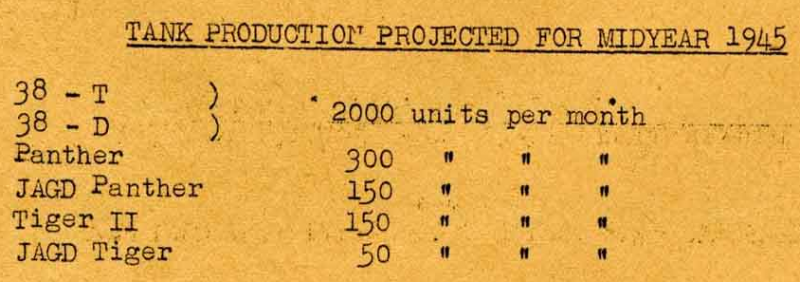

Träumen schadet nicht: Pläne zur Produktion von Panzerfahrzeugen im Jahr 1945. Man sieht, welch große Rolle Selbstfahrlafetten zugeschrieben wurde. Quelle: Vernehmungsbericht von Gerd Stieler von Heidekampf, 28. Juni 1945

***

Wir haben den Weg von der Idee der Sturmartillerie im Jahr 1936 bis zu den neuesten Plänen der deutschen Panzerindustrie im Jahr 1945 untersucht. Bis zur Kriegsmitte setzten die Deutschen auf die Massenproduktion von Selbstfahrlafetten und zeichneten am Ende offensichtlich unrealistische Pläne für 2 leichte Jagdpanzer pro Monat. Natürlich ist unsere Geschichte bei weitem nicht vollständig. Neben den üblichen Sturmgeschützen schufen die Deutschen eine ganze Reihe von Sturmhaubitzen, die im monströsen Sturmtigr mit einem raketengetriebenen Mörser gipfelten. Dieses Thema verdient jedoch einen eigenen Artikel.