Pogrome in Lviv: Jüdische Menschen wurden von mit Knüppeln bewaffneten Männern und Jugendlichen gejagt und brutal ermordet, 1941

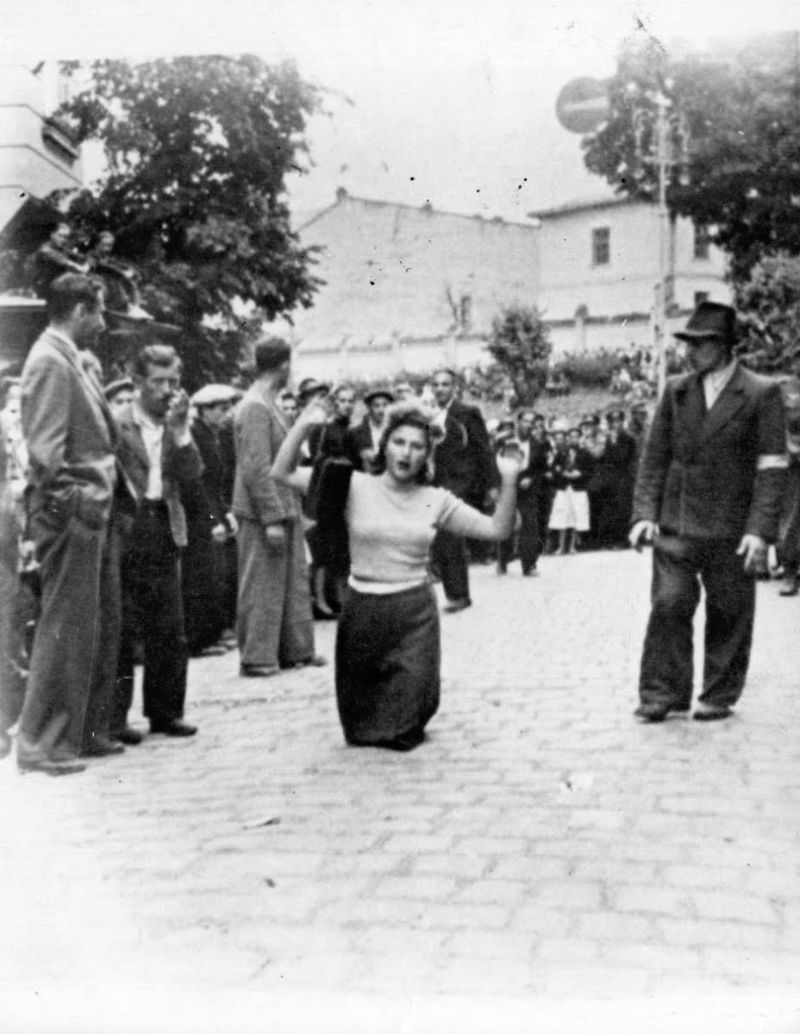

Frau wird von mit Knüppeln bewaffneten Männern und Jugendlichen verfolgt, Medova-Straße in Lviv, Juli 1941.

Von mit Knüppeln bewaffneten Jugendlichen verfolgt, flieht diese Frau vor einem „Todeshändler“, dessen linkes Bein am linken Bildrand zu sehen ist.

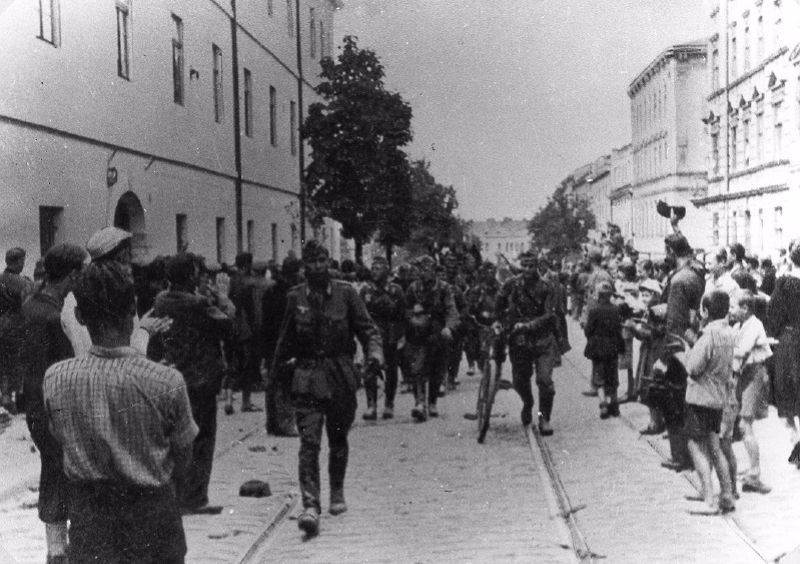

Bei den Lviv-Pogromen handelte es sich um aufeinanderfolgende Massaker an den in der Stadt Lwów (heute Lviv, Ukraine) lebenden Juden. Sie wurden von ukrainischen Nationalisten (insbesondere der OUN), deutschen Todesschwadronen (Einsatzgruppen) und der Stadtbevölkerung vom 30. Juni bis 2. Juli und vom 25. bis 29. Juli während der deutschen Invasion in die Sowjetunion verübt.

Beim ersten Pogrom gingen ukrainische Nationalisten gezielt gegen Juden vor. Als Vorwand diente ihnen die angebliche Verantwortung für das Massaker an NKWD-Gefangenen in Lwiw, bei dem in drei Lwiwer Gefängnissen Tausende von Leichen zurückblieben.

Die darauffolgenden Massaker wurden von den Deutschen im Kontext des Holocaust in Osteuropa angeordnet.

Am Morgen des 25. Juli 1941 begann die ukrainische Hilfspolizei, Juden in ihren Häusern zu verhaften, während sich die Zivilisten auf der Straße an Gewalttaten gegen sie beteiligten.

Zum Zeitpunkt des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion lebten etwa 160.000 Juden in der Stadt; durch die Ankunft jüdischer Flüchtlinge aus dem deutsch besetzten Polen Ende 1939 war ihre Zahl um Zehntausende angestiegen.

Unmittelbar nach dem Einmarsch der deutschen Armee in Lwiw wurden die Gefängnistore geöffnet und das Ausmaß der von den Sowjets verübten Massaker an NKWD-Gefangenen enthüllt.

In dem von Richter Möller verfassten Bericht wurden gemäß der nationalsozialistischen Theorie des Jüdisch-Bolschewismus die Juden als für die sowjetischen Gräueltaten verantwortlich bezeichnet, obwohl die polnischen Juden nichts mit den Morden des NKWD zu tun hatten.

Der britisch-polnische Historiker Prof. Norman Davies bemerkte: „Im [Lwiwer] Personal der sowjetischen Sicherheitspolizei war der hohe Anteil an Juden zu dieser Zeit auffällig.“

Am nächsten Tag, dem 1. Juli, begann ein regelrechter Pogrom. Juden wurden aus ihren Wohnungen geholt und gezwungen, auf Händen und Knien die Straßen zu reinigen oder Rituale durchzuführen, die sie mit dem Kommunismus identifizierten.

Am nächsten Tag, dem 1. Juli, begann ein regelrechter Pogrom. Juden wurden aus ihren Wohnungen geholt und gezwungen, auf Händen und Knien die Straßen zu reinigen oder Rituale durchzuführen, die sie mit dem Kommunismus identifizierten.

Nichtjüdische Einwohner versammelten sich auf den Straßen, um zuzusehen. Jüdische Frauen wurden besonders gedemütigt: Sie wurden nackt ausgezogen, geschlagen und misshandelt.

Bei einer dieser Gelegenheiten filmte eine deutsche Militärpropagandafirma den Vorfall. Auch von Vergewaltigungen wurde berichtet. Juden wurden weiterhin in die drei Gefängnisse gebracht, zunächst um die Leichen zu exhumieren und dann umgebracht zu werden.

Am 2. Juli trafen Untereinheiten der Einsatzgruppe C ein, woraufhin die Gewalt weiter eskalierte.

Weitere Juden wurden in die Gefängnisse gebracht, wo sie erschossen und in frisch ausgehobenen Gruben begraben wurden.

Zu diesem Zeitpunkt wurde auch die ukrainische Miliz der SS unterstellt. Neben der Teilnahme am Pogrom führte die Einsatzgruppe C in den folgenden Tagen eine Reihe von Massenmordaktionen durch. Im Gegensatz zu den „Gefängnisaktionen“ waren diese Erschießungen durch die Abwesenheit einer Massenbeteiligung gekennzeichnet.

Ein zweites Pogrom fand in den letzten Julitagen 1941 statt und wurde nach dem ermordeten ukrainischen Führer Symon Petliura „Petliura-Tage“ (Aktion Petliura) genannt.

Die Tötungen wurden mit deutscher Unterstützung organisiert, während ukrainische Militante von außerhalb der Stadt mit landwirtschaftlichen Geräten in die Schlacht zogen. Am Morgen des 25. Juli begannen sich Militante vor den Polizeiwachen der Stadt zu versammeln.

In Begleitung der ukrainischen Hilfspolizei griffen sie Juden auf offener Straße mit Knüppeln, Äxten und Messern an. Am Nachmittag kam es zu Festnahmen und Plünderungen.

Anhand vorbereiteter Listen verhafteten Polizisten Juden in ihren Häusern, während sich Zivilisten an Gewalttaten gegen Juden auf der Straße beteiligten.

Viele wurden im Verborgenen getötet. Laut Yad Vashem wurden innerhalb von etwa drei Tagen etwa 2.000 Menschen ermordet.

Die Schätzungen über die Gesamtzahl der Opfer variieren. Ein späterer Bericht des Judenrats von Lemberg schätzte, dass in den ersten Julitagen 2.000 Juden verschwanden oder getötet wurden.

Ein deutscher Sicherheitsbericht vom 16. Juli gab an, 7.000 Juden seien „gefangen und erschossen“ worden. Ersteres ist möglicherweise eine Unterschätzung, während die deutschen Zahlen wahrscheinlich übertrieben sind, um die höhere Kommandoebene zu beeindrucken.

Laut der Encyclopedia of Camps and Ghettos 1933–1945 fielen dem ersten Pogrom 2.000 bis 5.000 Juden zum Opfer. Weitere 2.500 bis 3.000 Juden wurden bei den unmittelbar darauf folgenden Morden der Einsatzgruppen erschossen.

Während des Massakers der sogenannten „Petliura-Tage“ Ende Juli wurden mehr als 1.000 Juden getötet. Laut dem Historiker Peter Longerich kostete das erste Pogrom mindestens 4.000 Menschenleben.

Während des Massakers der sogenannten „Petliura-Tage“ Ende Juli wurden mehr als 1.000 Juden getötet. Laut dem Historiker Peter Longerich kostete das erste Pogrom mindestens 4.000 Menschenleben.

Es folgten weitere 2.500 bis 3.000 Verhaftungen und Hinrichtungen im Zuge der anschließenden Tötungen durch die Einsatzgruppen, wobei den „Petliura-Tagen“ mehr als 2.000 Opfer zum Opfer fielen.

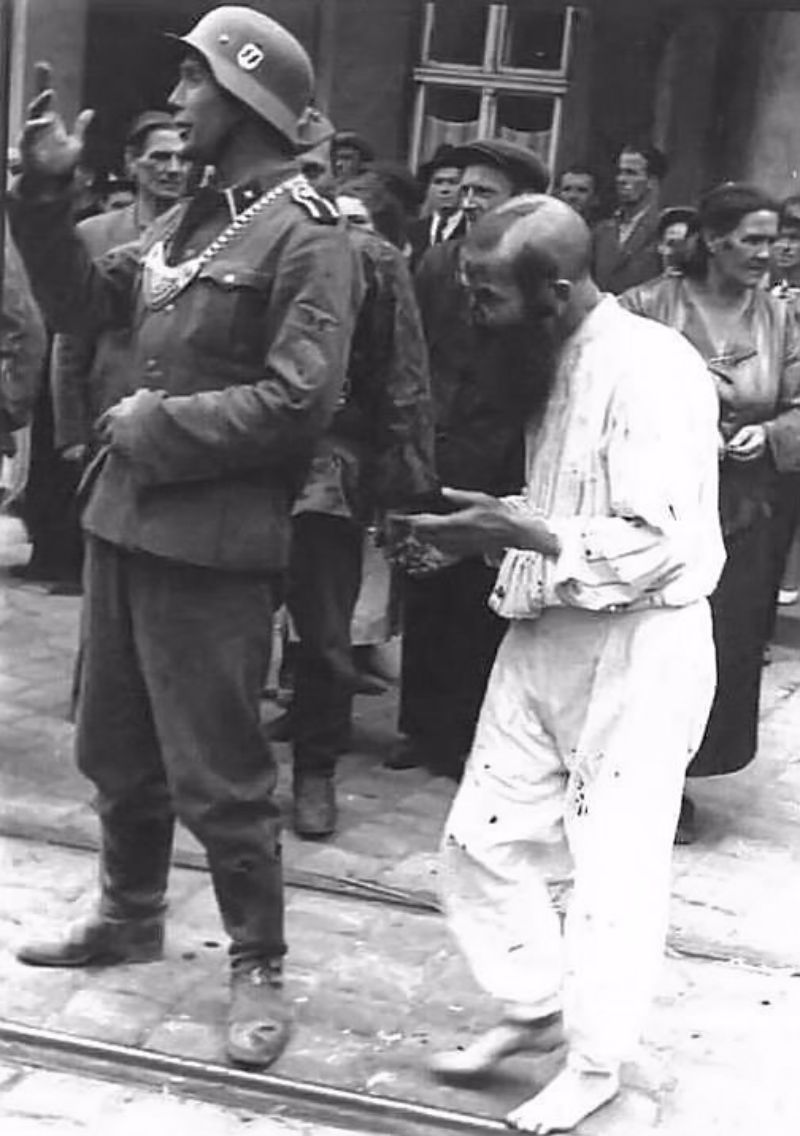

Jahrzehntelang nach dem Krieg wurde den Pogromen in der Westukraine in der Wissenschaft nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt; ihre Diskussion erfolgte meist im Zusammenhang mit der Fotoserie, die während des Pogroms von Lviv aufgenommen wurde.

Die Fotografien wurden von Historikern unterschiedlich beschrieben: „berüchtigt“, „grauenhaft“ und „beinahe ikonisch“. Einige der Aufnahmen und Fotos des ersten Pogroms wurden fälschlicherweise so interpretiert, als zeigten sie Opfer des NKWD.

Die Fotografien wurden von Historikern unterschiedlich beschrieben: „berüchtigt“, „grauenhaft“ und „beinahe ikonisch“. Einige der Aufnahmen und Fotos des ersten Pogroms wurden fälschlicherweise so interpretiert, als zeigten sie Opfer des NKWD.

Tatsächlich zeigten diese Bilder jüdische Opfer, die getötet wurden, nachdem man ihre Leichen exhumiert hatte.

Sie sind an ihren weißen Hemden und Hosenträgern zu erkennen, die in Gefängnissen verboten gewesen wären, sowie an ihrer willkürlichen Körperhaltung.

Im Gegensatz dazu wurden die Opfer des NKWD ordentlich in Reihen aufgereiht und trugen mattgraue Kleidung.

Der Historiker Dieter Pohl schätzt, dass bei den Pogromen zwischen dem 1. und 25. Juli 4.000 Lemberger Juden getötet wurden.

Nach Angaben des Historikers Richard Breitman starben bei den Pogromen 5.000 Juden. Darüber hinaus wurden etwa 3.000 Menschen, überwiegend Juden, von den Deutschen im städtischen Stadion hingerichtet.

Einheimische Ukrainer misshandeln einen Juden, wahrscheinlich während des Pogroms im Juli 1941. Das Foto wurde von einer Propagandafirma der Wehrmacht aufgenommen.