Olga Ignatowitsch: Ein seltener Blick auf den Krieg durch die Linse der sowjetischen Fotografin

Das Kriegsarchiv von Olga Ignatowitsch, einer der wenigen sowjetischen Fotografinnen, die den Zweiten Weltkrieg (den Großen Vaterländischen Krieg) fotografierte, galt bis vor kurzem als für immer verloren. Es wurde völlig ungeordnet und in einem Schuhkarton aufbewahrt aufgefunden. Einige Negative waren von Pilzen und Schimmel befallen. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis sie verschwanden. Diese wahrhaft einzigartige Entdeckung ermöglicht es nicht nur, Olga Ignatowitschs fotografisches Talent umfassender zu betrachten, sondern auch die wahre Urheberschaft vieler Bilder zu identifizieren, die in den Nachkriegsjahren Boris Ignatowitsch (ihrem Bruder) zugeschrieben wurden.

Während des Zweiten Weltkriegs gab es auf sowjetischer Seite nur sieben Fotojournalistinnen. Krieg galt, wie die Fotografie selbst, als Männerberuf. Frauen mussten im Krieg enorme physische und psychische Belastungen ertragen. Der Blick der Frauen auf den Krieg war jedoch völlig anders, menschlicher und emotionaler.

Wenn wir über Olga Ignatovichs Biografie sprechen, wird ihr Nachname am häufigsten mit dem Erbe von Boris Ignatovich in Verbindung gebracht, einem Klassiker der sowjetischen Fotografie. Vielleicht stand Olgas eigene Arbeit deshalb immer im Schatten ihres „großen“ Bruders.

Olga Wsewolodowna Ignatowitsch wurde 1905 geboren, einigen Quellen zufolge in Sluzk (Weißrussland), anderen zufolge in Lodz (Polen). Sie war die jüngere Schwester des berühmten sowjetischen Fotojournalisten und Erforschers der Bildsprache der Fotografie Boris Wsewolodowitsch Ignatowitsch. Gemeinsam mit ihrem Bruder arbeitete sie für die Zeitung „Bednota“ und die Zeitschrift „Narpit“, ab Mitte der 1930er Jahre für die Zeitung „Wetschernjaja Moskwa“. Olga war Mitglied der „Ignatowitsch-Brigade“ bei Sojusphoto. Boris ermutigte auch seine beiden anderen Schwestern zur Fotografie, doch nur Olga zeigte herausragendes Talent.

Archivdokumenten zufolge trat Olga im November 1941 in die sowjetische Armee ein. Von den ersten Kriegsmonaten an arbeitete sie als Fotokorrespondentin für die sowjetische Frontzeitung „Boewoje Snamja“ der 30. Armee, die im April 1943 in die 10. Gardearmee (als Teil der Kalinin-Front) umgewandelt wurde. Ende 1943 wurde Olga Wsewolodowna der Redaktion der Zeitung „Für die Ehre des Vaterlandes“ der neu gegründeten 1. Ukrainischen Front zugeteilt. Als Fotokorrespondentin dieser Zeitung fotografierte Olga Ignatowitsch die letzten beiden Kriegsjahre.

Zu den bedeutenden fotografischen Werken von Olga Ignatowitsch gehören: eine Fotoserie aus dem befreiten Rschew, wo sie mit der 30. Armee einmarschierte (3. März 1943), eine Fotoserie von Fliegern an der Kalinin-Front (1942), der Vormarsch der Roten Armee nach Westen unter dem Kommando der Marschälle Schukow und Konew (1944–45). Ein besonderes Kapitel im fotografischen Erbe von Olga Ignatowitsch ist ihr Sonderauftrag, die von der Roten Armee befreiten deutschen Vernichtungslager Majdanek (1944) und Auschwitz (1945) zu fotografieren. Die Urheberschaft der weltberühmten Aufnahmen „Befreiung von Auschwitz“ wurde all die Jahre Boris Ignatowitsch zugeschrieben. Die von Olga Ignatowitsch im Vernichtungslager Auschwitz aufgenommenen Fotos bildeten die Grundlage für ihre Verleihung des Ordens vom Roten Stern. Die von ihr in den Konzentrationslagern aufgenommenen Bilder wurden in die Materialien der Nürnberger Prozesse aufgenommen.

Obwohl wir über Olga Ignatowitschs Kriegskarriere viel wissen, gibt es nur wenige Daten über ihr Nachkriegsleben. Nach ihrer Demobilisierung arbeitete Olga Ignatowitsch für das Sowjetische Formbüro und ab 1961 für die Nachrichtenagentur Novosti. Ab Ende der 1960er Jahre war sie Mitarbeiterin des Verlags „Sowjetischer Künstler“.

Es gibt auch keine Informationen über ihre letzten Lebensjahre, ihr genaues Todesdatum oder gar ihren Begräbnisort. Nur eine kurze Information: Olga Wsewolodowna Ignatowitsch starb 1984 und ist in Moskau begraben. Die Grabstätte mit einem Grabstein aus weißem Marmor wurde auf dem Chimki-Friedhof in Moskau gefunden. Auf dem Grabstein waren ihr Name und ihre genauen Geburts- und Sterbedaten in goldenen Buchstaben eingraviert, die ebenfalls bis heute unbekannt waren: 24. Juli 1905 – 21. März 1984.

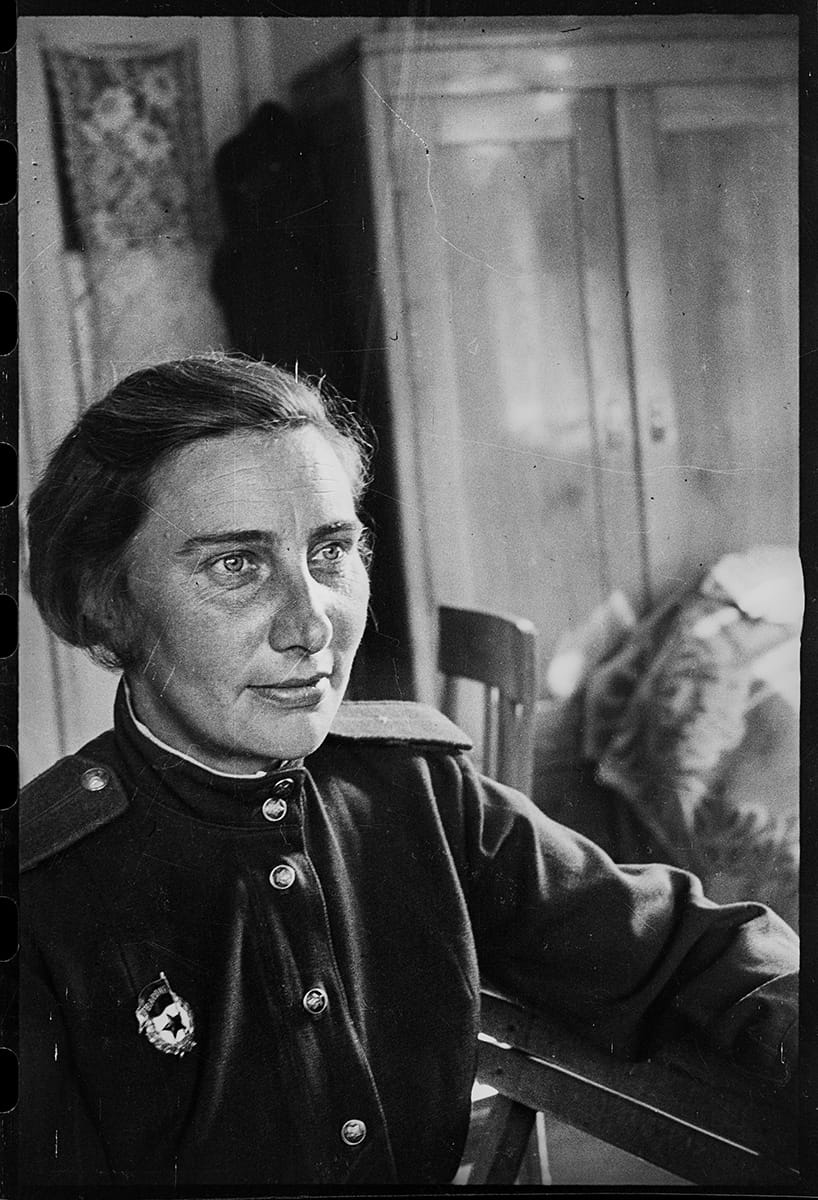

Selbstporträt von Olga Ignatovic. Bratislava, Slowakei. 1945

Selbstporträt von Olga Ignatovic. Bratislava, Slowakei. 1945

Mehr zum Foto

Ein Panzerabwehrhund mit einem Führer an einem Grenzübergang. Die Kalinin-Front. 1942

Ein Panzerabwehrhund mit einem Führer an einem Grenzübergang. Die Kalinin-Front. 1942

Mehr zum Foto

Mittagessen an den Stellungen. Die Kalinin-Front. 1942

Mittagessen an den Stellungen. Die Kalinin-Front. 1942

Mehr zum Foto

Ein angehender Militärmelder einer Artillerieeinheit erhält eine Aufgabe. Die Kalinin-Front. 1942

Ein angehender Militärmelder einer Artillerieeinheit erhält eine Aufgabe. Die Kalinin-Front. 1942

Mehr zum Foto

Motorradaufklärer nahe Rschew an der Kalinin-Front, 1942. Eine Gruppe russischer Motorradaufklärer des 2. Garde-Motorradregiments der 30. Armee in Sommertarnanzügen von 1937 auf neuen indischen Motorrädern des Typs 741B, die höchstwahrscheinlich zu den ersten gehörten, die im Rahmen des Leih- und Pachtgesetzes an die UdSSR geliefert wurden. Ein Motorrad mit Beiwagen, vermutlich restauriert im Serpuchower Motorradwerk, ist eine deutsche Zündapp KS-750, eine Trophäe.

Motorradaufklärer nahe Rschew an der Kalinin-Front, 1942. Eine Gruppe russischer Motorradaufklärer des 2. Garde-Motorradregiments der 30. Armee in Sommertarnanzügen von 1937 auf neuen indischen Motorrädern des Typs 741B, die höchstwahrscheinlich zu den ersten gehörten, die im Rahmen des Leih- und Pachtgesetzes an die UdSSR geliefert wurden. Ein Motorrad mit Beiwagen, vermutlich restauriert im Serpuchower Motorradwerk, ist eine deutsche Zündapp KS-750, eine Trophäe.