Am 7. Mai 1945, nur einen Tag vor der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands, wurde ein Angehöriger eines SS-Sturmtrupps von Einheiten der 3. US-Armee in Deutschland festgenommen. Er war einer von zehn deutschen Soldaten, die von gefangenen Wehrmacht-Angehörigen beschuldigt wurden, während der Ardennenoffensive im belgischen Malmedy amerikanische Kriegsgefangene ermordet zu haben.

Das Massaker von Malmedy, bei dem 84 US-Soldaten kaltblütig erschossen wurden, zählt zu den bekanntesten Kriegsverbrechen der Waffen-SS. Die Tat hatte weltweit Entsetzen ausgelöst und wurde zum Symbol für die Grausamkeit und Gesetzlosigkeit jener letzten Kriegsmonate.

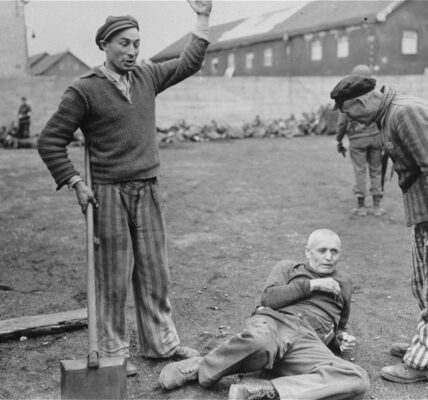

Die mutmaßlichen Täter wurden nach ihrer Gefangennahme in ein amerikanisches Lager nahe Passau gebracht. Dort kam es zu einem außergewöhnlichen Moment der Abrechnung: Zwei der festgenommenen SS-Männer wurden Berichten zufolge von ehemaligen Wehrmachtssoldaten, die ebenfalls in Gefangenschaft waren, verprügelt – ein Ausdruck des Hasses, der sich selbst unter den eigenen Reihen gegen die Brutalität der SS richtete.

Diese Szene steht nicht nur für das Ende des Krieges, sondern auch für den Zusammenbruch moralischer und militärischer Strukturen im nationalsozialistischen Deutschland. Der Moment, in dem selbst Soldaten der Wehrmacht – die oft selbst in die Maschinerie des Krieges verstrickt waren – mit Abscheu auf das Handeln der SS reagierten, offenbart ein seltenes, aber bedeutsames Zeichen innerdeutscher Distanzierung von Verbrechen.