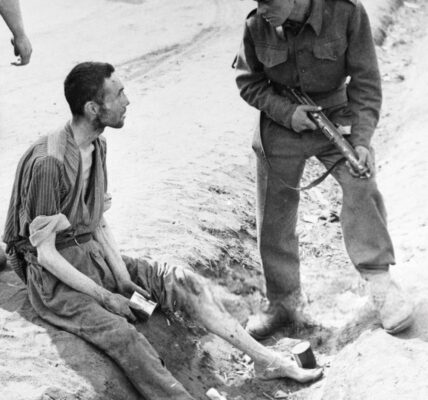

1942, Auschwitz, Deutschland; Hier sind weibliche KZ-Wächterinnen abgebildet

Die Schwarz-Weiß-Aufnahme, die eine Gruppe junger Frauen in Uniform zeigt, vermittelt auf den ersten Blick eine gewisse Nüchternheit – doch sie trägt eine tiefgreifende historische Bedeutung. Diese Frauen, bekannt als SS-Aufseherinnen, gehörten zu den weiblichen Wachmannschaften in nationalsozialistischen Konzentrationslagern während des Zweiten Weltkriegs. Die Fotografie, aufgenommen im Jahr 1942 im Konzentrationslager Auschwitz, dokumentiert ein düsteres Kapitel der Menschheitsgeschichte, in dem diese Frauen als Helferinnen eines der grausamsten Unterdrückungs- und Vernichtungssysteme der modernen Zeit fungierten.

Auschwitz war nicht nur das größte Konzentrationslager des NS-Regimes, sondern auch das Zentrum systematischer Ermordung von Millionen von Menschen, insbesondere Juden, aber auch Roma, politische Gefangene, sowjetische Kriegsgefangene und andere als „unerwünscht“ angesehene Gruppen. Die weiblichen Aufseherinnen spielten in diesem System eine nicht zu unterschätzende Rolle. Sie waren nicht nur für die Aufrechterhaltung der Ordnung innerhalb der Frauenlager zuständig, sondern beteiligten sich in vielen Fällen aktiv an Selektionen, Misshandlungen und in manchen Fällen auch an Mordhandlungen.

Die abgebildeten Gesichter scheinen äußerlich ruhig, beinahe gleichgültig. Doch hinter dieser Fassade verbirgt sich eine Realität voller Gewalt, Angst und systematischer Entmenschlichung. Viele dieser Frauen wurden im sogenannten „Lagerführerkurs“ der SS ausgebildet, in dem sie lernten, wie sie Gefangene effizient kontrollieren und unterdrücken konnten. Die Ausbildung beinhaltete ideologische Schulungen ebenso wie körperliche Disziplin und Gehorsam gegenüber der SS-Hierarchie.

Besonders erschütternd ist die Tatsache, dass viele dieser Frauen aus einfachen Verhältnissen kamen – als Sekretärinnen, Krankenschwestern oder Arbeiterinnen –, die durch das NS-Regime in ein Umfeld gebracht wurden, in dem sie Teil eines mörderischen Systems wurden. Einige unter ihnen zeichneten sich durch besondere Grausamkeit aus. Namen wie Irma Grese, Elisabeth Volkenrath oder Maria Mandel sind bis heute mit sadistischer Brutalität und moralischem Versagen verbunden.

Nach dem Krieg wurden viele dieser Frauen vor Gericht gestellt, insbesondere im Rahmen der Auschwitz-Prozesse und der Nachfolgeprozesse in Hamburg oder Lüneburg. Einige wurden zum Tode verurteilt, andere erhielten langjährige Haftstrafen. Doch viele Aufseherinnen blieben auch unbehelligt und kehrten nach dem Krieg in ein ziviles Leben zurück, ohne je zur Rechenschaft gezogen worden zu sein.

Die Auseinandersetzung mit den Taten dieser Frauen ist ein wichtiger Teil der deutschen Erinnerungskultur. Sie zeigt, dass das Böse nicht immer in monströser Gestalt auftritt – es kann auch banal erscheinen, alltäglich, weiblich. Diese Erkenntnis ist zentral für die heutige Aufarbeitung des Holocaust und die Frage nach individueller Schuld und Verantwortung.

Die Gesichter dieser Frauen mahnen uns: Geschichte darf nicht vergessen werden. Hinter jedem Uniformknopf, hinter jedem scheinbar ausdruckslosen Blick steht eine Entscheidung, eine Handlung – und manchmal ein Verbrechen.