Am 27. Januar 1945 erreichten sowjetische Truppen das Tor von Auschwitz – jenes Tor, über dem zynisch „Arbeit macht frei“ stand. Was sie hinter dem Stacheldraht fanden, war keine militärische Einrichtung, sondern die Ruinen einer industriellen Tötungsmaschinerie. Mehr als 7.000 Überlebende harrten dort aus – abgemagert, krank, entmenschlicht durch Jahre der Qualen. Die meisten waren zu schwach, um zu sprechen, viele konnten nicht mehr gehen. Doch ihre bloße Existenz war ein lebendiges Zeugnis des Grauens.

Auschwitz war das größte Vernichtungslager der Nationalsozialisten. Über 1,1 Millionen Menschen – vor allem Jüdinnen und Juden – wurden hier ermordet: in Gaskammern, durch Hunger, Krankheit, Zwangsarbeit, medizinische Experimente oder systematische Misshandlungen. Die Überlebenden, die den Tag der Befreiung noch erlebten, trugen nicht nur körperliche Narben davon, sondern ein seelisches Trauma, das sie ein Leben lang begleiten sollte.

Viele der ehemaligen Häftlinge begannen nach Kriegsende, ihre Geschichten zu erzählen – oft unter großen Schmerzen. Namen wie Primo Levi, Elie Wiesel oder Anita Lasker-Wallfisch stehen stellvertretend für Millionen, die nicht mehr sprechen konnten. Ihre Erinnerungen wurden zur moralischen Grundlage für das historische Gedenken. Sie schilderten nicht nur das unfassbare Leid, sondern auch die kleinen Momente der Menschlichkeit: geteilte Brotrationen, ein Blick der Hoffnung, das Flüstern in der Dunkelheit, dass man durchhalten müsse – für die Zukunft.

Die Befreiung von Auschwitz war nicht nur ein militärisches Ereignis, sondern ein humanitäres Erwachen. Die Welt konnte nicht mehr wegsehen. Die Fotografien der Leichenberge, der abgemagerten Gestalten, der Gaskammern und Krematorien prägten sich ins kollektive Gedächtnis ein. Der Holocaust, lange Zeit nur schemenhaft wahrgenommen, wurde mit Auschwitz zu einer unausweichlichen Realität.

Heute, fast ein Jahrhundert später, sind viele der Überlebenden nicht mehr unter uns. Doch ihr Vermächtnis bleibt. Ihre Worte mahnen, erinnern, fordern Verantwortung ein. Auschwitz steht nicht nur für das Verbrechen an Millionen, sondern auch für den Mut jener, die überlebten – und den Mut fanden, ihre Geschichte zu erzählen. In ihren Zeugnissen liegt unsere Verpflichtung: Nie wieder.

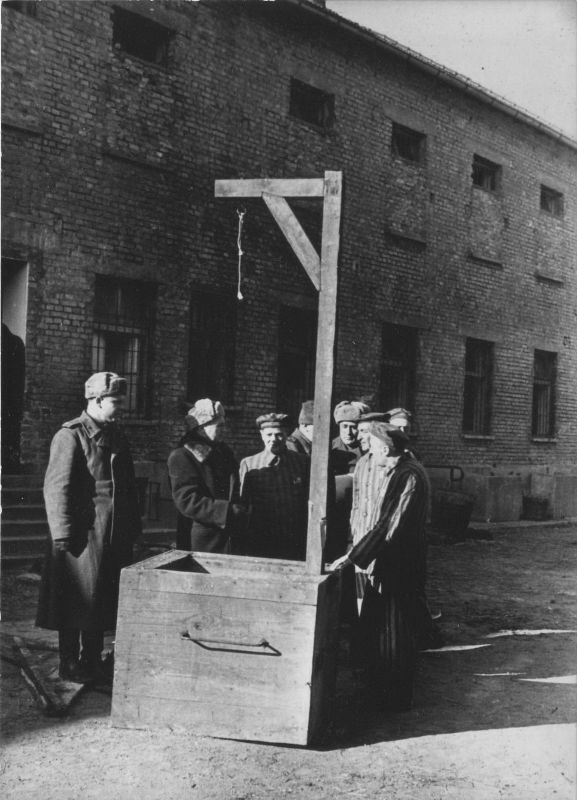

Ehemalige Insassen des Lagers Auschwitz zeigen sowjetischen Offizieren eine frühere Hinrichtungsstätte im Innenhof eines Blocks.

Ehemalige Häftlinge des Konzentrationslagers Auschwitz demonstrieren sowjetischen Offizieren den Galgen, der im Hof eines der Blöcke steht.

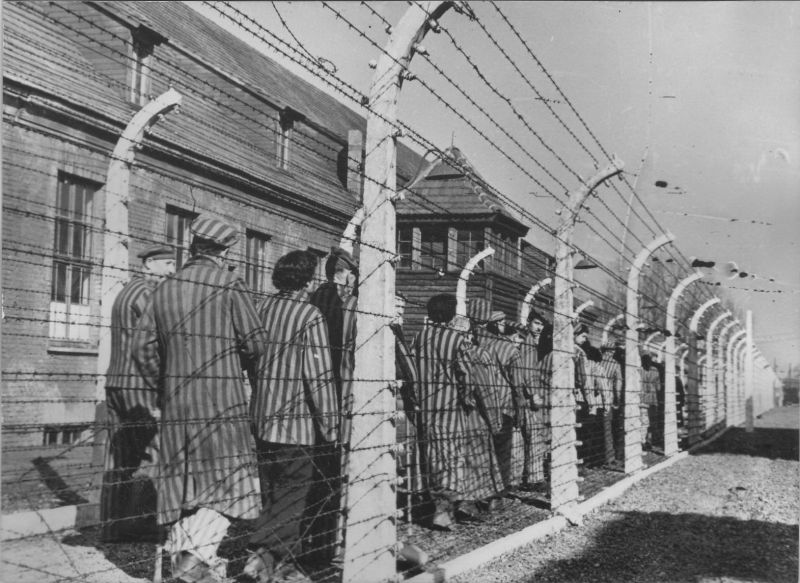

Ehemalige Häftlinge des Konzentrationslagers Auschwitz an einem Stacheldrahtzaun nach der Befreiung durch sowjetische Truppen.

Eine Gruppe von Häftlingen des Konzentrationslagers Auschwitz (Auschwitz 1) am Stacheldraht nach der Befreiung.

Eine Gruppe von Häftlingen des Konzentrationslagers Auschwitz (Auschwitz 1) am Stacheldraht nach der Befreiung.

Eine Gruppe von Häftlingen des Konzentrationslagers Auschwitz (Auschwitz 1) am Stacheldraht nach der Befreiung.