April 1945 – Die Befreiung von Ravensbrück: Ein letzter Lichtblick inmitten der Dunkelheit

Ein Ort des Schreckens

Ravensbrück – ein Name, der bis heute eine stille Wunde in der Geschichte Europas bleibt. Ab 1939 errichteten die Nationalsozialisten hier, nördlich von Berlin, das größte Konzentrationslager für Frauen im gesamten Deutschen Reich. Mehr als 120.000 Frauen und Mädchen wurden in diesen Jahren nach Ravensbrück deportiert – politisch Verfolgte, Jüdinnen, Sinti und Roma, Widerstandskämpferinnen aus ganz Europa. Später kamen über 20.000 Männer und Kinder hinzu. Die Realität hinter den Stacheldrahtzäunen war geprägt von Hunger, Zwangsarbeit, medizinischen Experimenten und systematischer Gewalt.

Ein langsames Sterben – und das Überleben

Zwischen 1942 und 1945 verschärften sich die Bedingungen dramatisch. Krankheiten, Unterernährung und Überbelegung führten zu einem massenhaften Sterben. Man schätzt, dass bis zu 30.000 Menschen in Ravensbrück ihr Leben verloren – viele namenlos, ohne Grab, vergessen von der Welt, während draußen Krieg und Politik tobten.

Und dennoch: Über 2.000 Frauen – ausgezehrt, schwer krank, kaum lebensfähig – erlebten die letzten Tage des Lagers und wurden im April 1945 befreit. Sie waren das, was man kaum zu sagen wagt: Überlebende in einem System, das auf völliger Auslöschung gebaut war.

Die Befreiung – ein spätes Erwachen

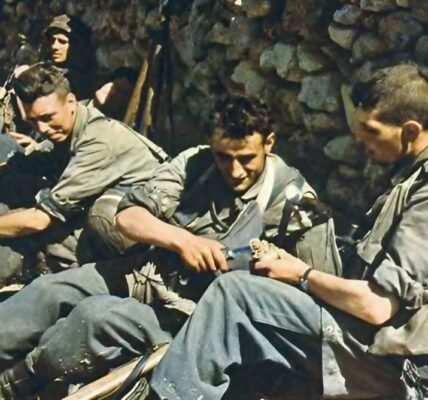

Als sowjetische Truppen am 30. April 1945 Ravensbrück erreichten, fanden sie ein Lager am Rand des Zusammenbruchs. Die SS hatte in den Tagen zuvor viele Häftlinge auf sogenannte Todesmärsche geschickt – endlose Fußmärsche ohne Ziel, bei denen viele den Tod fanden. Zurück blieben die Schwächsten: Kranke, Sterbende, Kinder. Die sowjetischen Soldaten stießen auf Elend, das nur schwer zu begreifen war.

Für die Überlebenden war es keine triumphale Befreiung, sondern eher ein vorsichtiges Erwachen aus einem nicht enden wollenden Albtraum. Die Rückkehr ins Leben – falls man sie so nennen darf – war ein langer, schmerzhafter Weg. Viele hatten keine Familie mehr, kein Zuhause, keine Sprache für das, was geschehen war.

Warum Ravensbrück erinnern?

Ravensbrück steht nicht nur für das Grauen eines Lagers, sondern für das gezielte Vernichtungsprogramm gegen jene, die als „anders“ galten. Es steht für den Mut derer, die trotz allem Hilfe leisteten, einander stützten, Lieder sangen, Geschichten erzählten – um nicht zu vergessen, wer sie waren.

Heute ist Ravensbrück eine Gedenkstätte. Ein Ort des Schweigens, aber auch des Erinnerns. Ein Ort, an dem man begreift: Geschichte ist nicht fern, sie ist nah – in Namen, Gesichtern, Lebenslinien, die durchtrennt wurden.