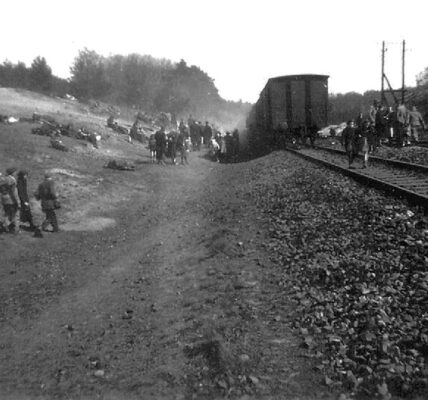

28. März 1945 – Zusammenbruch am Rhein: Deutsche Kriegsgefangene in den letzten Kriegstagen

Am 28. März 1945, nur wenige Wochen vor dem endgültigen Zusammenbruch des Dritten Reiches, sitzen erschöpfte deutsche Soldaten am Ufer des Rheins. In wasserdichten Umhängen gehüllt, kauern sie auf dem kalten, feuchten Boden – besiegt, entwaffnet und ohne Perspektive. Ihre Gesichter spiegeln die Trostlosigkeit eines Krieges wider, der längst verloren ist.

Die Szene spielt sich in einer Phase ab, in der die Alliierten – nach der erfolgreichen Überquerung des Rheins bei Remagen und anderen Übergängen – tief in das deutsche Kernland vordringen. Ganze Einheiten der Wehrmacht geraten in Gefangenschaft oder lösen sich auf. Die Strukturen brechen zusammen, Nachschub und Führung fehlen, und für viele bleibt nur die Kapitulation.

Diese Männer, die nun schweigend unter ihren Umhängen hocken, haben Monate, teils Jahre in einem unerbittlichen Krieg gekämpft. Viele von ihnen sind kaum älter als zwanzig. Der Rhein, einst Symbol deutscher Stärke und Romantik, wird hier zum stillen Zeugen der Niederlage und des menschlichen Zusammenbruchs.

Ihr Zustand – körperlich wie seelisch – steht sinnbildlich für die Lage der deutschen Armee Ende März 1945: ausgelaugt, eingekesselt, moralisch gebrochen. Der Krieg, der mit Blitzsiegen begann, endet für viele in Gefangenschaft, Elend und Unsicherheit über die eigene Zukunft.

Es ist ein stilles, schweres Bild – fernab von Schlachtenlärm oder Heldentum. Es zeigt nicht den Kampf, sondern das Danach. Die Kapitulation im Kleinen – und doch Teil des großen Endes.