Der Warschauer Aufstand von 1944 war ein heldenhafter und tragischer 63-tägiger Kampf zur Befreiung Warschaus im Zweiten Weltkrieg von der deutschen Besatzung.

Der Warschauer Aufstand von 1944 war ein heldenhafter und tragischer 63-tägiger Kampf zur Befreiung Warschaus im Zweiten Weltkrieg von der deutschen Besatzung.

Der Aufstand begann am 1. August 1944 als Teil der landesweiten Operation Tempest, die zur Zeit der sowjetischen Lublin-Brest-Offensive gestartet wurde.

Die wichtigsten Ziele Polens bestanden darin, die Deutschen aus Warschau zu vertreiben und gleichzeitig den Alliierten beim Sieg über Deutschland zu helfen. Ein weiteres politisches Ziel des Polnischen Untergrundstaates war die Befreiung der polnischen Hauptstadt und die Durchsetzung der polnischen Souveränität, bevor das von der Sowjetunion unterstützte Polnische Komitee für Nationale Befreiung die Kontrolle übernehmen konnte.

Zu den weiteren unmittelbaren Ursachen zählten die Gefahr einer Massenverhaftung arbeitsfähiger Polen durch die Deutschen zur „Evakuierung“, der Aufruf des polnischen Dienstes von Radio Moskau zum Aufstand und ein emotionaler polnischer Wunsch nach Gerechtigkeit und Rache am Feind nach fünf Jahren deutscher Besatzung.

Das Victoria Hotel in der Jasna-Straße war innerhalb der ersten Stunde des Aufstands in den Händen der Aufständischen und wurde bald zu deren Hauptquartier.

Zunächst erlangten die Polen die Kontrolle über den größten Teil der Warschauer Innenstadt, doch die Sowjets ignorierten die Versuche der Polen, per Funk Kontakt mit ihnen aufzunehmen, und drangen nicht über die Stadtgrenzen hinaus vor.

Die heftigen Straßenkämpfe zwischen Deutschen und Polen dauerten an. Am 14. September wurde das Ostufer der Weichsel gegenüber den polnischen Widerstandsstellungen von den unter sowjetischem Kommando kämpfenden polnischen Truppen eingenommen. 1.200 Mann schafften es über den Fluss, erhielten jedoch keine Verstärkung durch die Rote Armee.

Dies und die fehlende Luftunterstützung durch den fünf Flugminuten entfernten sowjetischen Luftwaffenstützpunkt führten zu der Behauptung, Josef Stalin habe seine Truppen aus taktischen Gründen angehalten, um die Operation scheitern zu lassen und den polnischen Widerstand niederzuschlagen.

Arthur Koestler bezeichnete die sowjetische Haltung als „eine der größten Schandtaten dieses Krieges, die für zukünftige Historiker auf derselben ethischen Ebene wie Lidice stehen wird.“

David Glantz hingegen argumentierte, der Aufstand habe zu früh begonnen und die Rote Armee habe ihn, ungeachtet der sowjetischen Absichten, realistischerweise nicht unterstützen können.

Eine Maschinengewehrmannschaft auf dem Balkon eines Stadthauses in der Aleje Jerozolimskie.

Winston Churchill flehte Stalin und Franklin D. Roosevelt vergeblich an, den polnischen Verbündeten Großbritanniens zu helfen. Ohne sowjetische Luftfreigabe schickte Churchill daraufhin im Rahmen der sogenannten Warschauer Luftbrücke über 200 Tiefflug-Versorgungsabwürfe der Royal Air Force, der südafrikanischen Luftwaffe und der polnischen Luftwaffe unter britischem Oberkommando.

Später, nachdem die sowjetische Luftabwehr die Freigabe erhalten hatte, führte die US Army Air Force im Rahmen der Operation Frantic einen Massenabwurf aus großer Höhe durch, allerdings landeten 80 % dieser Lieferungen in deutsch kontrolliertem Gebiet.

Ein polnischer Partisan mit einer Błyskawica-Maschinenpistole und einem Funkgerät.

Obwohl die genaue Zahl der Opfer unbekannt ist, wird geschätzt, dass etwa 16.000 Mitglieder des polnischen Widerstands getötet und etwa 6.000 schwer verwundet wurden. Darüber hinaus starben zwischen 150.000 und 200.000 polnische Zivilisten, hauptsächlich durch Massenhinrichtungen.

Die von Polen beherbergten Juden wurden durch deutsche Hausräumungen und Massenvertreibungen ganzer Stadtteile enttarnt. Die deutschen Verluste beliefen sich auf über 2.000 bis 17.000 getötete und vermisste Soldaten.

Während der Häuserkämpfe wurden etwa 25 Prozent der Warschauer Gebäude zerstört. Nach der Kapitulation der polnischen Streitkräfte machten die deutschen Truppen weitere 35 Prozent der Stadt systematisch Block für Block dem Erdboden gleich.

Zusammen mit den Schäden, die bereits beim Überfall auf Polen im Jahr 1939 und beim Aufstand im Warschauer Ghetto im Jahr 1943 entstanden waren, waren bis Januar 1945 über 85 % der Stadt zerstört, als die Ereignisse an der Ostfront die Deutschen zwangen, die Stadt aufzugeben.

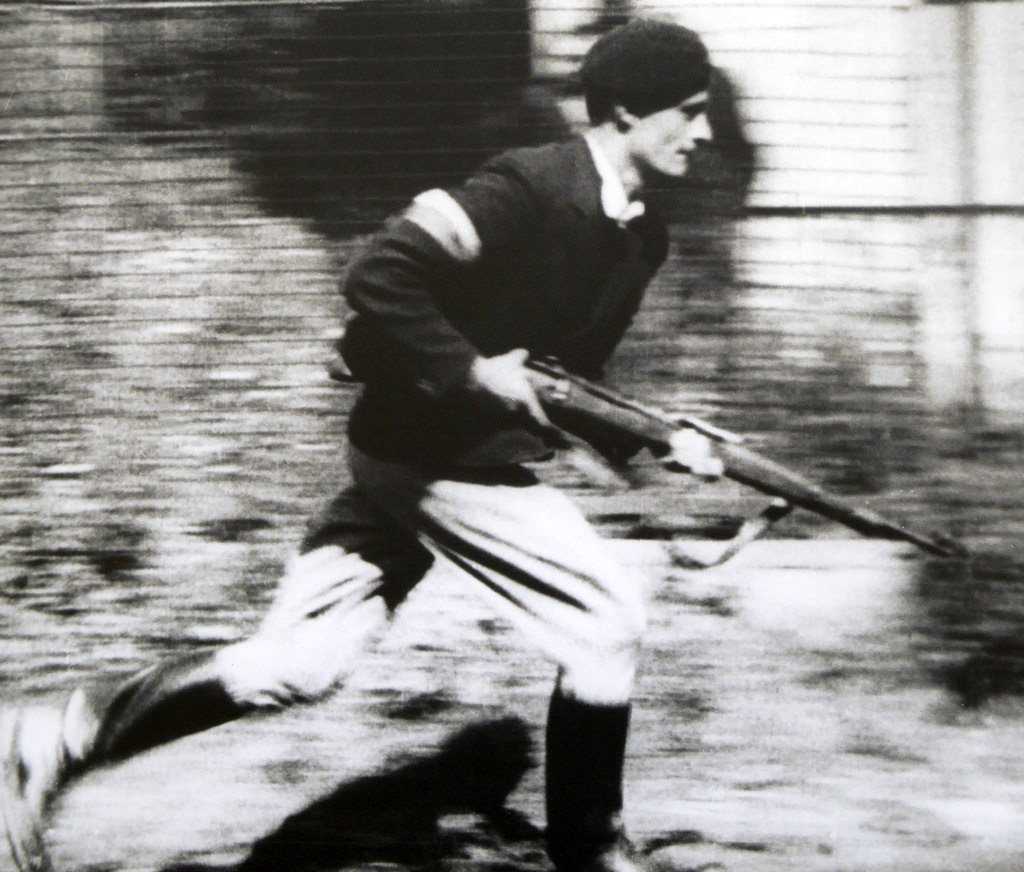

Ein polnischer Partisan der Kompanie Anna des Bataillons Gustaw wirft eine Granate auf deutsche Stellungen.

Leben hinter den Kulissen

Im Jahr 1939 hatte Warschau rund 1.350.000 Einwohner. Zu Beginn des Aufstands lebten noch über eine Million Menschen in der Stadt.

In den von Polen kontrollierten Gebieten versuchten die Menschen in den ersten Wochen des Aufstands, das normale Alltagsleben ihres freien Landes wiederherzustellen.

Sowohl unter den Soldaten als auch unter der Zivilbevölkerung herrschte ein reges kulturelles Leben mit Theatern, Postämtern, Zeitungen und ähnlichen Aktivitäten.

Jungen und Mädchen der polnischen Pfadfinder fungierten als Kuriere für einen Untergrundpostdienst und riskierten täglich ihr Leben, um Informationen zu übermitteln, die ihrem Volk helfen könnten.

Gegen Ende des Aufstands wurde die Lage der Zivilbevölkerung durch den Mangel an Nahrungsmitteln und Medikamenten, die Überbevölkerung und die wahllosen deutschen Luft- und Artillerieangriffe auf die Stadt immer verzweifelter.

Auch in den von den Deutschen kontrollierten Stadtteilen Warschaus wurden möglicherweise Sprengfallen wie mit Thermit versetzte Bonbons eingesetzt, die sich gegen polnische Jugendliche richteten.

Ein polnischer Partisan in Schussposition.

Nahrungsmittelknappheit

Da der Aufstand von den Sowjets innerhalb weniger Tage niedergeschlagen werden sollte, rechnete die polnische Untergrundbewegung nicht damit, dass es zu Nahrungsmittelknappheit kommen würde.

Als sich die Kämpfe jedoch hinzogen, litten die Einwohner der Stadt unter Hunger und Verhungern. Ein wichtiger Durchbruch erfolgte am 6. August, als polnische Einheiten den Brauereikomplex Haberbusch i Schiele in der Ceglana-Straße zurückeroberten.

Von da an lebten die Warschauer hauptsächlich von Gerste aus den Lagern der Brauerei. Täglich kamen mehrere Tausend Menschen, organisiert in Transportteams, zur Brauerei, um Säcke mit Gerste abzuholen und diese dann in der Innenstadt zu verteilen.

Die Gerste wurde anschließend in Kaffeemühlen gemahlen und mit Wasser zu einer sogenannten Spucksuppe gekocht. Dem Bataillon „Sowiński“ gelang es, die Brauerei bis zum Ende der Kämpfe zu halten.

Ein weiteres ernstes Problem für Zivilisten und Soldaten war der Wassermangel. Mitte August waren die meisten Wasserleitungen entweder defekt oder voller Leichen. Zudem befand sich die Hauptpumpstation noch immer in deutscher Hand.

Um die Ausbreitung von Epidemien zu verhindern und die Menschen mit Wasser zu versorgen, wiesen die Behörden alle Hausmeister an, den Bau von Wasserbrunnen in den Hinterhöfen aller Häuser zu beaufsichtigen.

Am 21. September sprengten die Deutschen die verbliebenen Pumpstationen in der Koszykowa-Straße. Von da an waren die öffentlichen Brunnen die einzige Trinkwasserquelle in der belagerten Stadt. Ende September gab es im Stadtzentrum über 90 funktionierende Brunnen.

Ein polnischer Partisan des Baszta-Bataillons auf dem Vormarsch.

Polnische Medien

Vor dem Aufstand hatte das Büro für Information und Propaganda der Heimatarmee eine Gruppe von Kriegskorrespondenten eingerichtet. Unter der Leitung von Antoni Bohdziewicz drehte die Gruppe drei Wochenschauen und über 30.000 Meter Filmmaterial, um die Kämpfe zu dokumentieren.

Die erste Wochenschau wurde am 13. August im Palladium-Kino in der Złota-Straße gezeigt. Neben Filmen erschienen Dutzende Zeitungen aus den ersten Tagen des Aufstands. Mehrere zuvor im Untergrund veröffentlichte Zeitungen wurden nun öffentlich verbreitet.

Die beiden wichtigsten Tageszeitungen waren die staatliche Rzeczpospolita Polska und die militärische Biuletyn Informacyjny . Darüber hinaus gaben verschiedene Organisationen und Militäreinheiten regelmäßig mehrere Dutzend Zeitungen, Zeitschriften, Bulletins und Wochenzeitungen heraus.

Der am 7. August im Stadtzentrum errichtete Langstreckensender Błyskawica wurde vom Militär betrieben, ab dem 9. August jedoch auch vom neu gegründeten Polnischen Rundfunk genutzt.

Der Sender war drei- bis viermal täglich auf Sendung und sendete Nachrichtensendungen und Hilferufe auf Polnisch, Englisch, Deutsch und Französisch sowie Berichte der Regierung, patriotische Gedichte und Musik.

Es war der einzige Radiosender dieser Art im deutsch besetzten Europa. Zu den Sprechern des Widerstandsradios gehörten Jan Nowak-Jeziorański, Zbigniew Świętochowski, Stefan Sojecki, Jeremi Przybora und John Ward, ein Kriegskorrespondent der Londoner Times.

Ein polnischer Partisan am ersten Tag des Aufstands.

Nach dem Krieg

Die meisten Soldaten der Heimatarmee (einschließlich derjenigen, die am Warschauer Aufstand teilgenommen hatten) wurden nach dem Krieg verfolgt und vom NKWD oder der politischen Polizei der UB gefangen genommen.

Sie wurden verhört und wegen verschiedener Anschuldigungen, unter anderem des Faschismus, inhaftiert. Viele von ihnen wurden in Gulags deportiert, hingerichtet oder verschwanden. Zwischen 1944 und 1956 saßen alle ehemaligen Mitglieder des Bataillons Zośka in sowjetischen Gefängnissen.

Im März 1945 fand in Moskau ein inszenierter Prozess gegen 16 Anführer des von der Sowjetunion gefangen gehaltenen polnischen Untergrundstaates statt (der Prozess der Sechzehn).

Der Regierungsdelegierte wurde zusammen mit den meisten Mitgliedern des Rates der Nationalen Einheit und des CiC der Armia Krajowa mit Zustimmung von Josef Stalin vom sowjetischen General Ivan Serov zu einer Konferenz über ihren eventuellen Beitritt zur von der Sowjetunion unterstützten provisorischen Regierung eingeladen.

Ein polnischer Partisan liest eine Aufständischenzeitung.

Ihnen wurde ein Haftbefehl vorgelegt, dennoch wurden sie am 27. und 28. März in Pruszków vom NKWD verhaftet. Leopold Okulicki, Jan Stanisław Jankowski und Kazimierz Pużak wurden am 27. März verhaftet, zwölf weitere am nächsten Tag. A. Zwierzynski war bereits zuvor verhaftet worden.

Sie wurden zum Verhör in die Lubjanka nach Moskau gebracht. Nach mehreren Monaten brutaler Verhöre und Folter wurden ihnen gefälschte Anschuldigungen der Kollaboration mit den Nazis und der Planung eines Militärbündnisses mit Deutschland vorgelegt.

Viele Widerstandskämpfer wurden von den Deutschen gefangen genommen und in deutsche Kriegsgefangenenlager deportiert. Später wurden sie von britischen, amerikanischen und polnischen Streitkräften befreit und blieben im Westen. Zu ihnen gehörten die Anführer des Aufstands Tadeusz Bór-Komorowski und Antoni Chruściel.

Ein polnischer Scharfschütze auf einem Dach mit Blick auf den Ewangelicki-Friedhof in Warschau, 2. August 1944.

Die Fakten des Warschauer Aufstands waren für Stalin unbequem und wurden von der Propaganda der Volksrepublik Polen verdreht. Sie betonte die Versäumnisse der Heimatarmee und der polnischen Exilregierung und verbot jegliche Kritik an der Roten Armee oder den politischen Zielen der sowjetischen Strategie.

In der unmittelbaren Nachkriegszeit wurde der Name der Heimatarmee zensiert und die meisten Filme und Romane über den Aufstand von 1944 wurden entweder verboten oder so abgeändert, dass der Name der Heimatarmee nicht mehr auftauchte.

Ab den 1950er Jahren stellte die polnische Propaganda die Soldaten des Aufstands als tapfer dar, die Offiziere jedoch als verräterisch, reaktionär und von Missachtung der Verluste geprägt.

Die ersten ernsthaften Veröffentlichungen zu diesem Thema erschienen im Westen erst Ende der 1980er Jahre. In Warschau wurde bis 1989 kein Denkmal für die Heimatarmee errichtet. Stattdessen wurden die Leistungen der von der Sowjetunion unterstützten Volksarmee glorifiziert und übertrieben.

Eine Straßenküche in der Czackiego-Straße.

Im Westen hingegen wurde die Geschichte des polnischen Kampfes um Warschau als Geschichte tapferer Helden erzählt, die gegen einen grausamen und erbarmungslosen Feind kämpften.

Es wurde behauptet, dass Stalin von der sowjetischen Nichteinmischung profitierte, da der Widerstand gegen eine mögliche sowjetische Kontrolle Polens durch die Vernichtung der Partisanen durch die Nazis effektiv beseitigt wurde.

Die Überzeugung, der Aufstand sei aufgrund bewusster Verzögerungstaktik der Sowjetunion gescheitert, trug zur antisowjetischen Stimmung in Polen bei.

Die Erinnerungen an den Aufstand inspirierten die polnische Arbeiterbewegung Solidarność, die in den 1980er Jahren eine friedliche Oppositionsbewegung gegen die kommunistische Regierung anführte.

Ein verwundeter Zivilist.

Ein verwundeter polnischer Partisan auf dem Weg zum Krasińskich-Platz, um über die Kanalisation aus der Altstadt zu fliehen.

Ein junges Mädchen sammelt Wasser.

Einem deutschen Kriegsgefangenen wird im PKO-Gebäude der Kopf rasiert.

Eine aufständische Patrouille in Czerniaków.

Pfadfinder verteilen Aufständischenzeitungen im Bezirk Powiśle.

Kameraleute filmen während schwerer deutscher Bombenangriffe in der Marszałkowska-Straße.

Suche nach deutschen Scharfschützen auf der Aleje Jerozolimskie.

Kinder spielen auch unter den schlimmsten Umständen noch Soldaten.

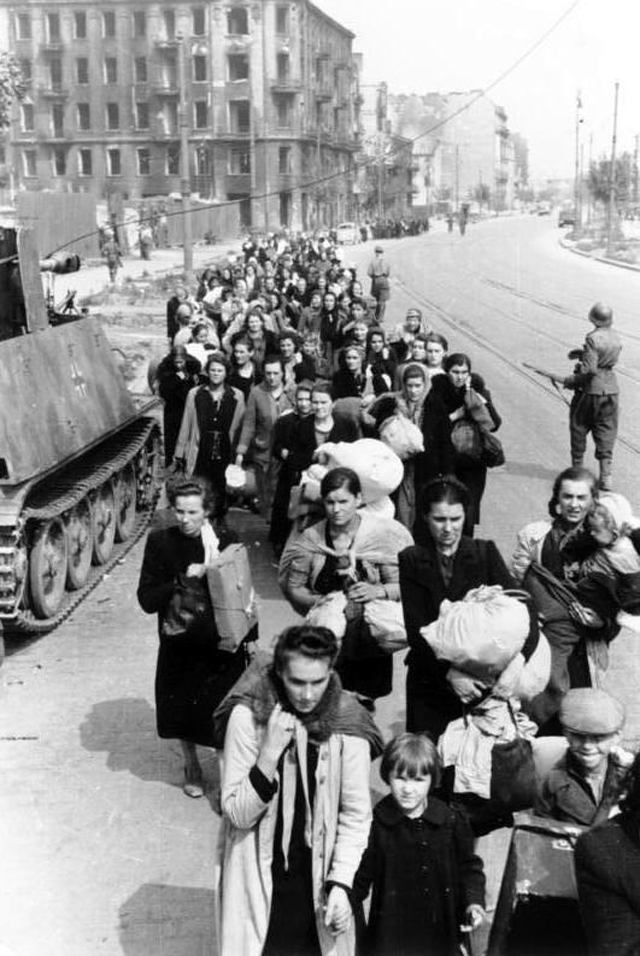

Bürger fliehen in die Innenstadt.

Bürger Warschaus evakuieren die Stadt während des Waffenstillstands am Tag in den ersten beiden Oktobertagen 1944.

Bürger Warschaus evakuieren die Stadt während des Waffenstillstands am Tag.

Zivilisten auf der Suche nach Schutz.

Deutsche Kriegsgefangene aus der VERGANGENHEIT, ein Gebäude im Hof eines Stadthauses in der Zielna-Straße.

Deutsche Kriegsgefangene.

Mädchen der Anna-Kompanie des Gustaw-Bataillons liest inmitten der Trümmer in der Ślepa-Straße in der Altstadt ein Buch.

Hilfe für die Verletzten.

Anwohner verlassen den Warschauer Stadtteil Wola und ziehen in Richtung Stadtzentrum.

Mann schießt von der Piusa XI-Straße aus mit einem Granatwerfer auf deutsche Stellungen.

Mitglieder des Kiliński-Bataillons machen eine Pause.

Mitgliedern des polnischen Roten Kreuzes werden die Augen verbunden, bevor sie die deutschen Linien überqueren dürfen, um über die Erlaubnis zur Evakuierung der Zivilbevölkerung aus Warschau zu verhandeln.

Eine Mutter füttert ihre kleine Tochter in einem Gebäude in der Sienna Street.

Menschen überqueren die Wielka-Straße hinter einer Barrikade unter deutschem Beschuss.

Polnische Partisanen dringen durch ein Loch in der Wand in ein Gebäude ein.

Polnische Partisanen liefern sich in der Miodowa-Straße einen Schusswechsel mit den Deutschen.

Polnische Partisanen des Pięść-Bataillons überqueren die Chłodna-Straße im Bezirk Wola.

Polnische Partisanen in Stellung hinter einer Barrikade in der Mazowiecka-Straße.

Polnische Partisanen in Schießposition hinter einer Barrikade.

Polnische Partisanen der Gruppe Chrobry II.

Polnische Partisanen der Kompanie Koszta patrouillieren an der Kreuzung Sienkiewicza-Straße und Marszałkowska-Straße.

Polnische Partisanen bereiten ihren Abzug aus Warschau vor.

Polnische Partisanen lesen ein deutsches Propagandaflugblatt, in dem sie zur Kapitulation aufgefordert werden.

Bewohner des Bezirks Wola werden vor ihrer Evakuierung aus Warschau in eine örtliche Kirche (św Wojciecha) getrieben.

Bewohner des Stadtteils Wola werden nach ihrer Vertreibung aus ihren Häusern die Wolska-Straße entlanggeführt.

Menschen auf der Śniadeckich-Straße.

Die Zwangsvertreibung der Warschauer Zivilbevölkerung nach der Kapitulation.

Das Prudential-Gebäude war Warschaus höchster Wolkenkratzer und wurde während des Aufstands von etwa 1.000 Artilleriegeschossen getroffen (es blieb bis zum Ende stehen).

Die Hochzeit eines Paares des Kiliński-Bataillons in einer provisorischen Kapelle in der Moniuszki-Straße 11.

Frauen bereiten Essen zu.

Frauen auf der Suche nach Informationen über ihre Familien nach ihrer Deportation nach Pruszków.