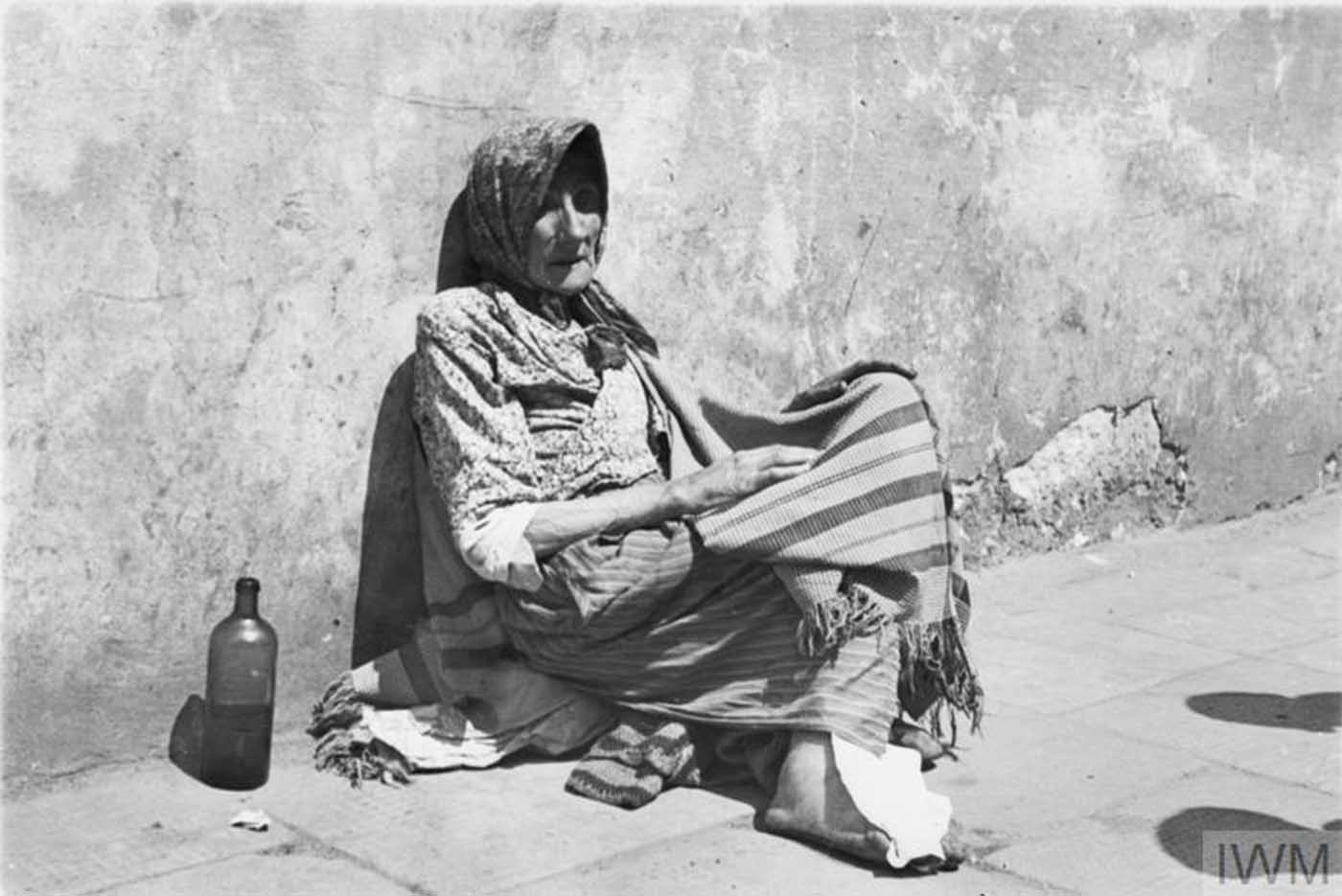

Eine Frau liegt im Warschauer Ghetto auf dem Bürgersteig und verhungert, 1941.

Am 2. Oktober 1940 unterzeichnete Ludwig Fischer, Gouverneur des Distrikts Warschau im besetzten Generalgouvernement Polen, den Befehl zur offiziellen Schaffung eines jüdischen Viertels (Ghettos) in Warschau.

Es sollte das größte Ghetto im von den Nazis besetzten Europa werden. Alle Juden Warschaus mussten bis zum 15. November 1940 in das Ghettogebiet umziehen.

An diesem Tag wurde das Ghetto abgeriegelt. Insgesamt wurden 113.000 nichtjüdische Polen zur Umsiedlung auf die „arische Seite“ gezwungen und durch 138.000 Juden aus anderen Bezirken der Hauptstadt ersetzt.

Im April 1941 erreichte das Ghetto seine höchste Einwohnerzahl. Innerhalb seiner Mauern lebten 395.000 Warschauer (Einwohner Warschaus) jüdischer Abstammung, 50.000 Umgesiedelte aus dem westlichen Teil des Warschauer Distrikts, 3.000 aus dem östlichen Teil sowie 4.000 Juden aus Deutschland (alle in den ersten Monaten des Jahres 1941 umgesiedelt).

Insgesamt lebten auf einer Fläche von 3,4 km² rund 460.000 Einwohner mit durchschnittlich 7,2 Personen pro Zimmer. Davon waren 85.000 Kinder bis 14 Jahre.

Ein Porträt einer jungen Frau, die eine gestreifte Bluse und eine Armbinde mit dem Davidstern trägt.

In den ersten anderthalb Jahren wurden Tausende polnische Juden sowie einige Roma aus kleineren Städten und vom Land in das Ghetto gebracht.

Dennoch blieb die Einwohnerzahl aufgrund von Typhusepidemien und Hungersnöten in etwa gleich. Die durchschnittliche tägliche Lebensmittelration für Juden in Warschau war 1941 auf 184 Kalorien begrenzt, verglichen mit 699 Kalorien für die nichtjüdischen Polen und 2.613 Kalorien für die Deutschen.

Im August sanken die Rationen auf 177 Kalorien pro Person. Die Holocaust Encyclopedia informiert, dass eine Nahrungsaufnahme von weniger als 1.000 Kalorien pro Tag innerhalb weniger Wochen zum Tod führen konnte.

Die deutschen Behörden waren ausschließlich für die Lieferung der Nahrungsmittelhilfe verantwortlich. Diese bestand in der Regel aus trockenem Brot, Mehl und Kartoffeln von minderer Qualität, Grütze, Rüben und einer kleinen monatlichen Ergänzung aus Margarine, Zucker und Fleisch.

Eine ältere jüdische Frau verkauft ihre wenigen Besitztümer auf der Straße des Ghettos.

Die einzigen wirklichen Überlebensmöglichkeiten bestanden im Schmuggel von Nahrungsmitteln und im Tauschhandel, an dem Männer, Frauen und Kinder gleichermaßen teilnahmen.

Bis zu 80 Prozent der im Ghetto verbrauchten Lebensmittel wurden illegal eingeführt. Es wurden private Werkstätten eingerichtet, um Waren herzustellen, die heimlich auf der arischen Seite der Stadt verkauft wurden.

Lebensmittel wurden oft allein von Kindern geschmuggelt, die, wenn möglich, zu Hunderten die Ghettomauer überquerten, manchmal mehrmals am Tag, und mit Waren zurückkehrten, die genauso viel wiegen konnten wie sie selbst.

Dennoch starben zwischen Oktober 1940 und Juli 1942 rund 92.000 jüdische Bewohner des Ghettos an Hunger, Krankheiten und Kälte. Das waren fast 20 % der Gesamtbevölkerung.

Am 21. Juli 1942 begannen die Nazis mit der „Großaktion Warschau“, der Massendeportation von Juden aus dem Warschauer Ghetto in das 80 Kilometer nordöstlich gelegene Vernichtungslager Treblinka. Bis zum 21. September kamen rund 300.000 Bewohner des Warschauer Ghettos in den Gaskammern des Lagers um.

Im Oktober 1942 führten die Deutschen eine neue Volkszählung durch – nur 35.639 Menschen blieben im Ghetto, etwa 10 % der im Juli desselben Jahres registrierten Zahl.

Am 19. April 1943 erhoben sich die überlebenden Reste der jüdischen Bevölkerung Warschaus, um einen letzten Kampf gegen die Nazis zu führen.

Die Nazi-Truppen unter SS-Gruppenführer Jürgen Stroop zerstörten systematisch das jüdische Viertel und erstickten jeglichen Widerstand. 56.065 der verbliebenen Warschauer Juden wurden im Kampf getötet, ermordet oder in Vernichtungslager deportiert. Mitte Mai 1943 existierte das Warschauer Ghetto nicht mehr.

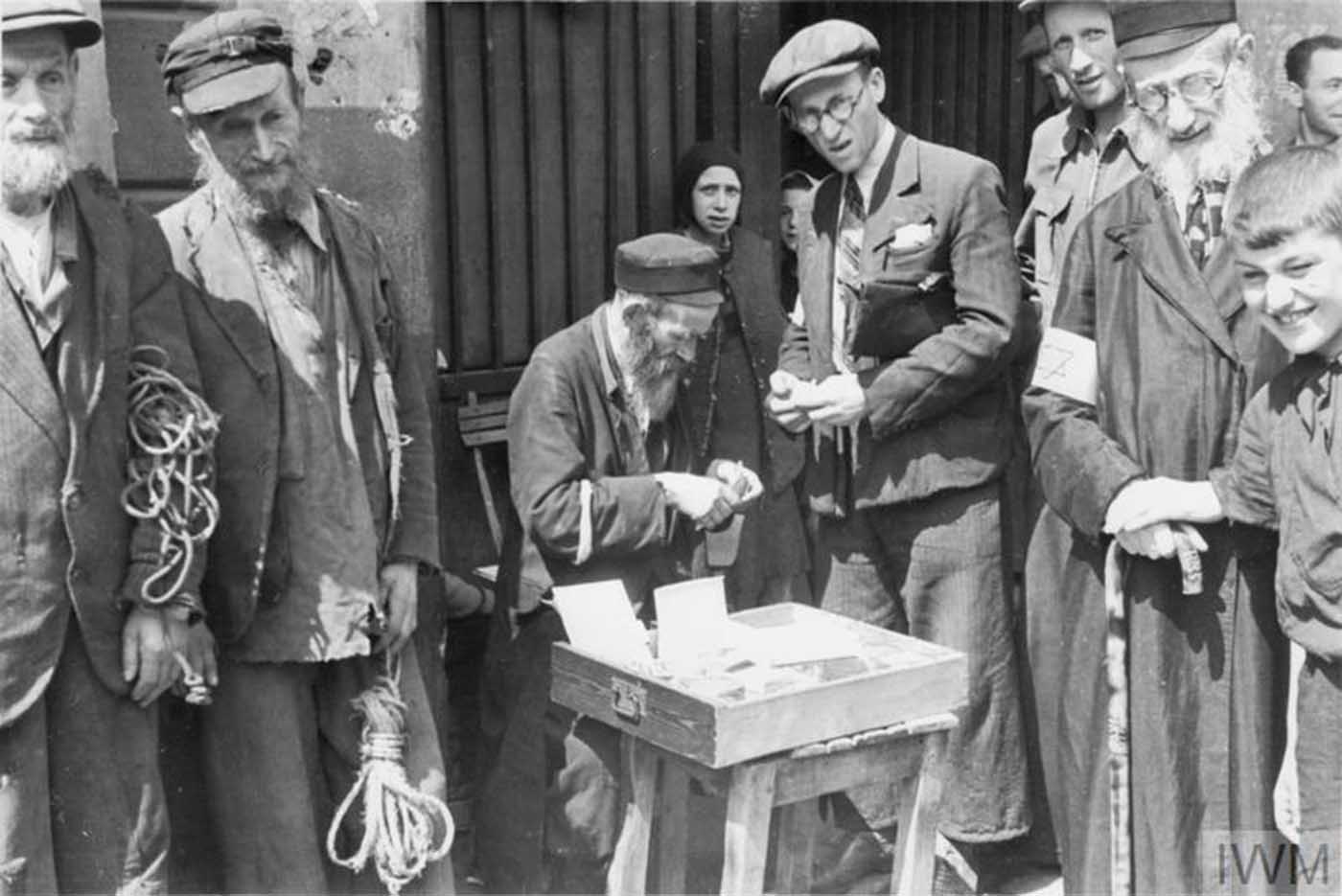

Jüdische Bewohner des Ghettos beim Einkaufen auf einem Gemüsemarkt.

Die in diesem Artikel veröffentlichten Fotos stammen von Willi Georg, einige von Heinrich Joest. Im Sommer 1941 besuchte Willi Georg, ein Signalmann der deutschen Armee, auf Befehl seines Kommandanten das Ghetto. Als professioneller Fotograf aus der Vorkriegszeit schoss er während seines eintägigen Besuchs im Ghetto vier Filmrollen – rund 160 Bilder.

Seine Leica-Kamera mit einem fünften Film wurde von einer deutschen Polizeistreife beschlagnahmt, als er in den Straßen des Ghettos umherirrte. Zum Glück wurden die anderen vier in seiner Tasche nicht gefunden.

Ein jüdischer Mann verkauft sein Brotgeld auf der Straße des Ghettos, Sommer 1941.

Seine Fotografien sind ein wenig mysteriös

Warum reagierten viele der Fotografierten so positiv auf ihn? Könnte es sein, dass er Zivilkleidung statt Uniform trug? Wussten die Ghettobewohner, wer er war?

Auf einigen Fotos scheint es, als wüssten sie, dass er ein deutscher Soldat war – sie nehmen ihre Hüte ab und sehen ihn mit strengen Gesichtern an. Vielleicht hat er sich vorgestellt oder versucht, in gebrochenem Polnisch mit ihnen zu sprechen?

Können wir davon ausgehen, dass er den Menschen, die er fotografierte, wohlwollend gegenüberstand – immerhin bewahrte er die Bilder während des Krieges auf und veröffentlichte sie anschließend? Leider werden wir die Antwort auf diese Fragen wohl nie erfahren.

Willi Georgs Fotografien zeigen eine Zeit in der Geschichte des Ghettos, als das Leben für einige der Bewohner noch erträglich war.

Menschen handeln auf der Straße, Hausfrauen suchen nach hochwertiger Bettwäsche, Kinder finden noch immer Spaß im Alltag. In manchen Schaufenstern wird sogar eine begrenzte Auswahl an Lebensmitteln angeboten.

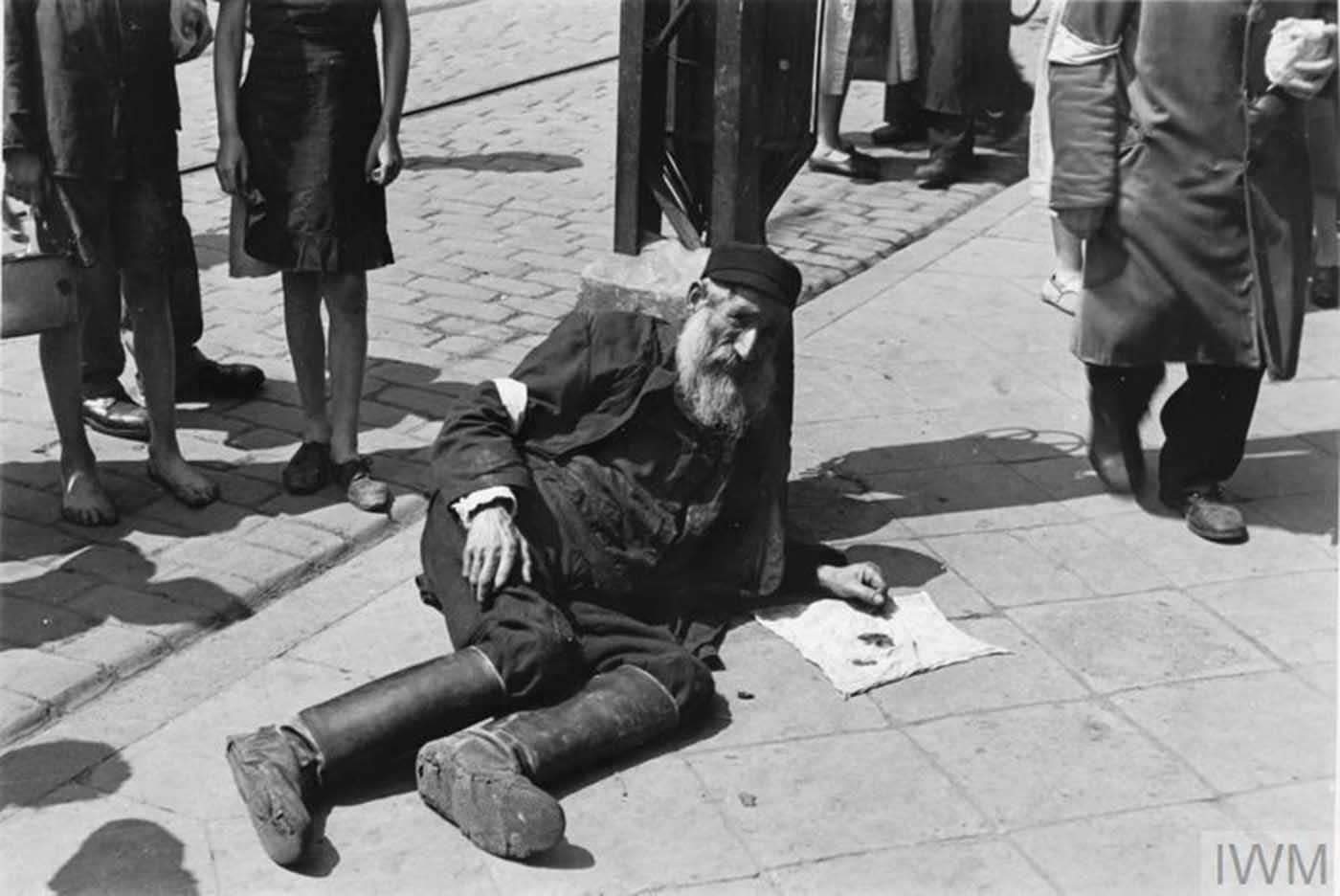

Straßenbahnen, die von Arbeitern der „arischen Seite“ betrieben wurden, boten nur eingeschränkten öffentlichen Nahverkehr. Gleichzeitig starben jedoch viele andere Menschen – insbesondere Kinder und ältere Menschen – auf der Straße an Unterernährung.

Der Kontrast ist schockierend. Ihre Situation ist ein Vorzeichen dafür, was den Ghettobewohnern bevorstand: Hunger, Krankheiten und Deportation in Todeslager.

Ein Armbindenverkäufer macht auf der Straße ein Geschäft. Links versuchen zwei ältere Männer, Seilstücke zu verkaufen – fast alles könnte als Handelsware dienen, um Geld für Lebensmittel zu verdienen.

Ghettobewohner kaufen und verkaufen Bettlaken auf einem Straßenmarkt.

Eine Teeverkäuferin serviert Kunden in einem provisorischen Café auf einem Straßenmarkt im Ghetto heiße Getränke.

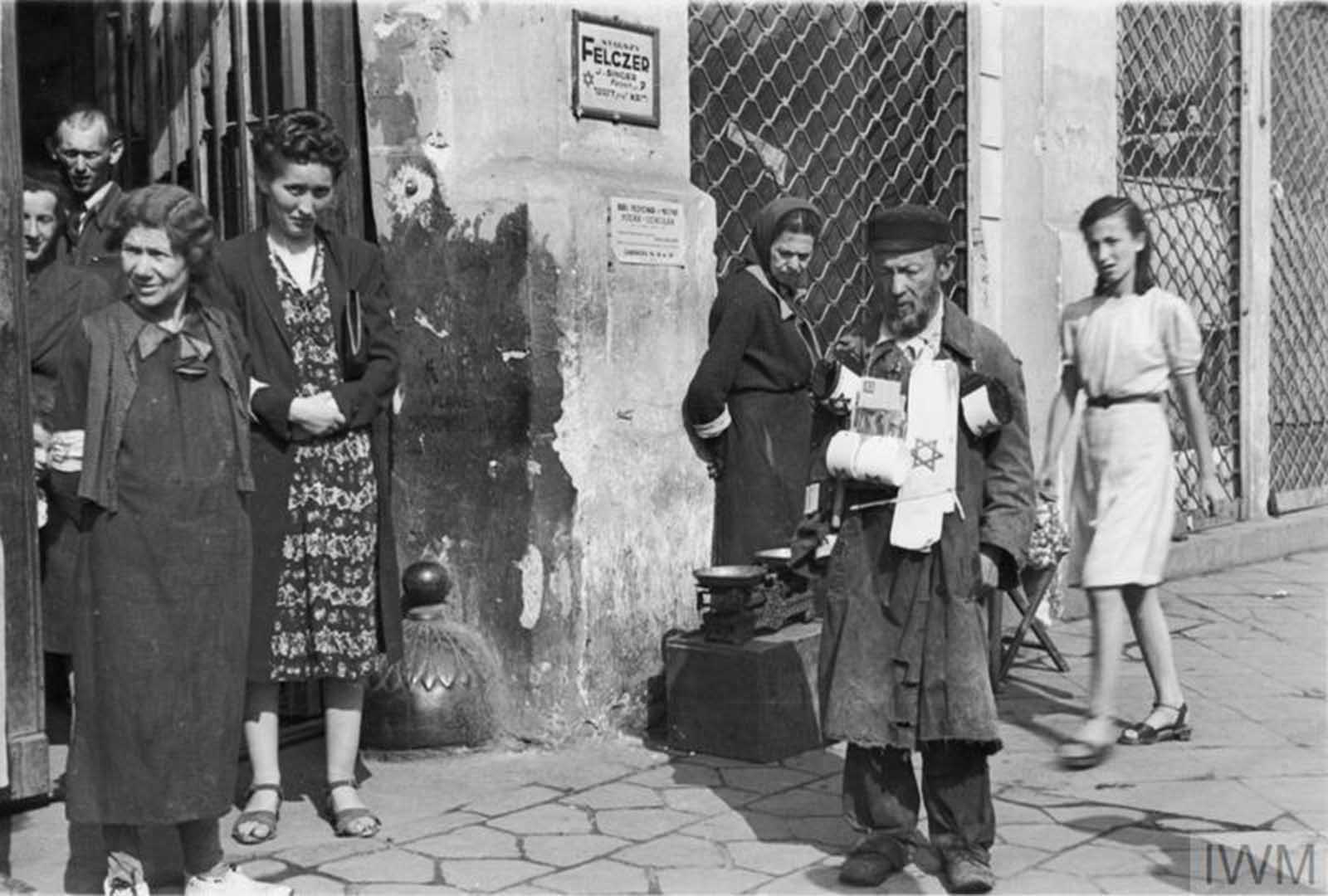

Ein Straßenarmbindenverkäufer und eine Gruppe Fußgänger in der Zamenhofa-Straße 18 (wahrscheinlich) im Ghetto, Sommer 1941. Beachten Sie zwei Werbeschilder an der Wand im Hintergrund – für den leitenden Sanitäter (Starszy Felczer) namens J. Singer und für Schreibmaschinendienste (angegebene Adresse – Zamenhofa-Straße 18, Wohnung Nr. 38).

Ein kleiner Junge verkauft von einem Stuhl auf der Straße aus eine Handvoll Süßigkeiten.

Ein junger, fröhlicher Zeitungs- und Armbindenverkäufer betreibt seinen Stand in der Straße des Ghettos (möglicherweise am Muranowski-Platz). Der Titel der verkauften Zeitung lautet „Gazeta Żydowska – Jüdische Zeitung“. Er bietet außerdem Wrigley’s Kaugummi an, fälschlicherweise als „Wirgley’s“ geschrieben.

Ein junger Mann steht im Eingang eines Ladens im Ghetto. Er hat seinen Hut abgenommen, um dem deutschen Befehl nachzukommen, in Gegenwart deutschen Personals die Kopfbedeckung abzulegen. Der Laden bietet frische Eier, Süßigkeiten und Uhren an. Auf dem Schild im Fenster steht: „Ich kaufe alte Uhren zu Spitzenpreisen.“

Eine Gruppe jüdischer Männer und Kinder posiert für ein Foto in der Straße des Ghettos. Beachten Sie den Mann in der Mitte, der einen Hund auf der Schulter hält.

Ein hungernder Mann (Vater?) und zwei abgemagerte Kinder betteln auf der Straße im Ghetto.

Eine abgemagerte Mutter mit ihren Zwillingstöchtern im Ghetto.

Zwei abgemagerte Kinder, eines davon schlafend oder bewusstlos, betteln auf der Straße des Ghettos.

Zwei Kinder betteln auf der Straße um Essen.

Ein mittelloses jüdisches Kind isst auf der Straße des Ghettos ein Stück Brot.

Ein Passant gibt zwei Kindern Geld.

Ein älterer Mann liegt auf dem Bürgersteig.

Ein abgemagerter Junge sitzt auf einem Bürgersteig. Um ihn herum ist eine Menge Fußgänger, darunter Kinder mit Spielzeug.

Eine mittellose ältere Frau bettelt auf der Straße.

Ein Teenager in zerlumpter Kleidung steht neben einem Abfallcontainer (hergestellt vom Schlesischen Stahlwerk in Rybnik) im Ghetto.

Zwei gut gekleidete Frauen, höchstwahrscheinlich Schwestern, posieren auf einem Straßenmarkt für ein Foto.

Straßenrikschas und eine Straßenbahn befördern Passagiere entlang der Leszno-Straße im Ghetto, Sommer 1941. Diese Straßenbahnlinie verkehrte zwischen dem Muranowski-Platz und der Grzybowska-Straße. Die Plakette an der Straßenbahn weist darauf hin, dass sie in Richtung Grzybowska-Straße fährt.

Massen von Fußgängern und Straßenrikschas in der belebten Karmelicka-Straße im Ghetto.

Ein jüdischer Mann posiert für die Kamera.