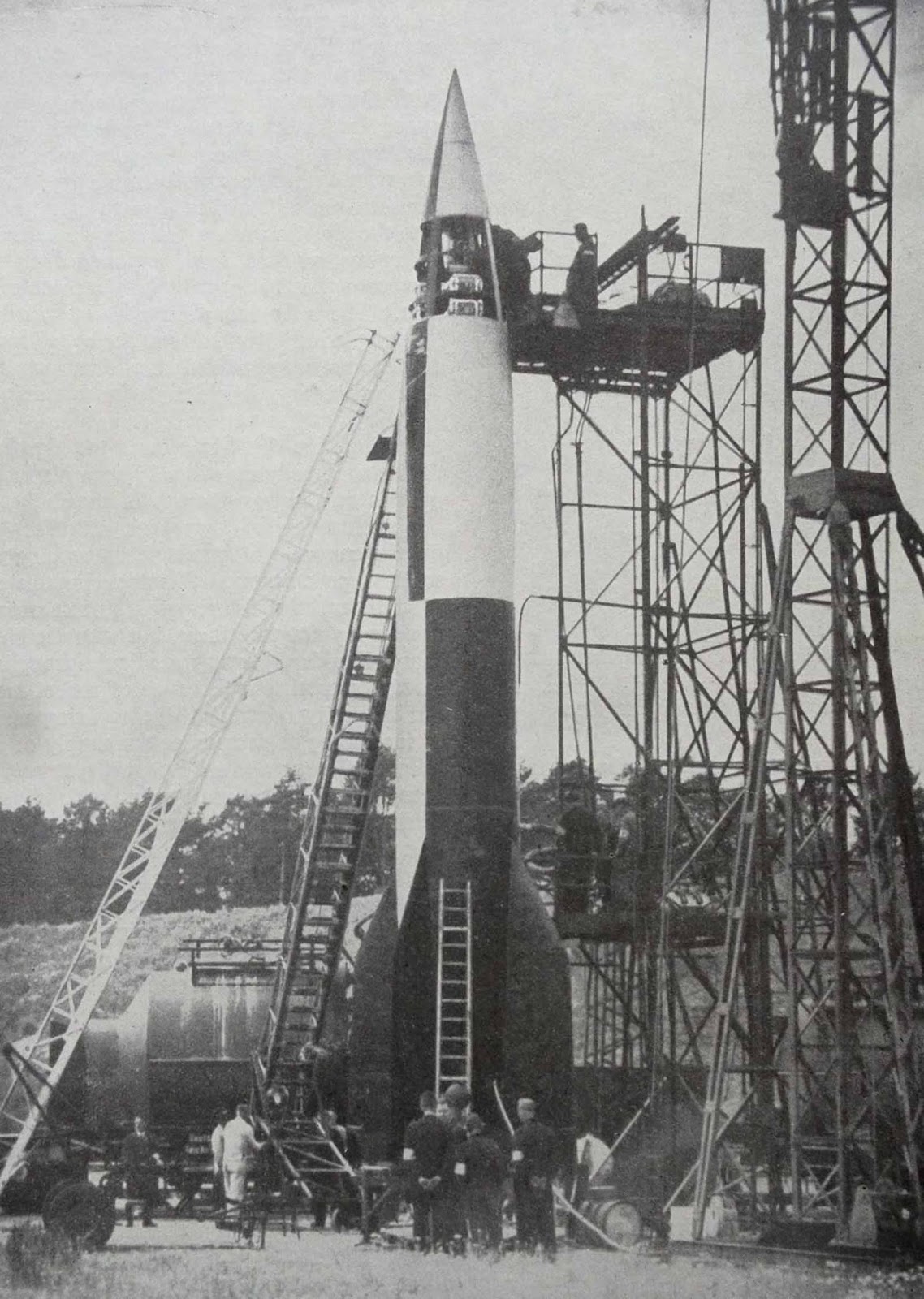

Eine V2-Rakete ist startbereit im niedersächsischen Cuxhaven. 1945.

Anfang der 1930er Jahre begann das deutsche Militär mit der Suche nach neuen Waffen, die den Versailler Vertrag nicht verletzten. Hauptmann Walter Dornberger, ein gelernter Artillerist, wurde beauftragt, die Machbarkeit von Raketen zu untersuchen.

Über den Verein für Raumschifffahrt (VfR) lernte er bald einen jungen Ingenieur namens Wernher von Braun kennen. Beeindruckt von der Arbeit des VfR rekrutierte Dornberger von Braun im August 1932, um ihn bei der Entwicklung von Flüssigtreibstoffraketen für das Militär zu unterstützen.

Ende 1934 begann von Braun mit einem Team aus 80 Ingenieuren in Kummersdorf mit der Entwicklung der kleinen Rakete A2. Die A2 war zwar einigermaßen erfolgreich, ihr Motor war jedoch auf ein primitives Kühlsystem angewiesen.

V-2 (deutsch: Vergeltungswaffe 2), technischer Name Aggregat 4 (A4), war die erste gelenkte ballistische Langstreckenrakete der Welt.

Von Brauns Team machte weiter und zog in eine größere Anlage in Peenemünde an der Ostseeküste um, in dieselbe Anlage, in der die V-1-Flugbombe entwickelt und drei Jahre später die erste A3 gestartet wurde.

Der als kleinerer Prototyp der A4-Kriegsrakete geplante A3 hatte jedoch nicht die erforderliche Ausdauer, und es traten rasch Probleme mit der Steuerung und der Aerodynamik auf. Da man sich mit der A3 als Fehlschlag abgefunden hatte, wurde die A4 verschoben, während die Probleme mit der kleineren A5 behoben wurden.

Das erste große Problem bestand darin, einen Motor zu konstruieren, der stark genug war, um den A4 anzuheben. Daraus entwickelte sich ein siebenjähriger Entwicklungsprozess, der zur Erfindung neuer Einspritzdüsen, eines Vorkammersystems zur Mischung von Oxidationsmittel und Treibstoff, einer kürzeren Brennkammer und einer kürzeren Auspuffdüse führte.

Anschließend mussten die Konstrukteure ein Lenksystem für die Rakete entwickeln, das es ihr ermöglichte, die erforderliche Geschwindigkeit zu erreichen, bevor die Triebwerke abgeschaltet wurden. Das Ergebnis dieser Forschung war die Entwicklung eines frühen Trägheitsleitsystems, das es der A4 ermöglichte, ein stadtgroßes Ziel in einer Entfernung von 320 Kilometern zu treffen.

Die Rakete mit einem Flüssigkeitsraketentriebwerk wurde während des Zweiten Weltkriegs in Deutschland als „Rachewaffe“ entwickelt und sollte als Vergeltung für die Bombenangriffe der Alliierten auf deutsche Städte Angriffe auf alliierte Städte durchführen.

Da der A4 mit Überschallgeschwindigkeit fliegen würde, musste das Team wiederholt verschiedene Formen testen. Zwar wurden in Peenemünde Überschall-Windkanäle gebaut, diese wurden jedoch nicht rechtzeitig fertiggestellt. Viele der aerodynamischen Tests erfolgten nach dem Prinzip „Versuch und Irrtum“, wobei die Schlussfolgerungen auf fundierten Vermutungen beruhten.

Ein letztes Problem, das gelöst werden musste, war die Entwicklung eines Funkübertragungssystems, das Informationen über die Leistung der Rakete an die Bodenstation übermitteln konnte. Die Wissenschaftler in Peenemünde gingen dieses Problem an und entwickelten eines der ersten Telemetriesysteme zur Datenübertragung.

Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs war Hitler vom Raketenprogramm nicht besonders begeistert, da er glaubte, es handele sich lediglich um eine teurere Artilleriegranate mit größerer Reichweite. Im weiteren Verlauf des Konflikts gefiel Hitler dem Programm jedoch besser und genehmigte am 22. Dezember 1942 die Produktion der A4 als Waffe.

Obwohl die Produktion genehmigt wurde, wurden am endgültigen Entwurf Tausende von Änderungen vorgenommen, bevor die ersten Raketen Anfang 1944 in Serie gingen. Ursprünglich war die Produktion der A4, die inzwischen in V-2 umbenannt wurde, für Peenemünde, Friedrichshafen und Wiener Neustadt sowie mehrere kleinere Standorte vorgesehen.

Nach den Bombenangriffen der Operation Crossbow wurden die ursprünglichen Pläne für den Start von den riesigen unterirdischen Bunkern Watten und Wizernes oder von festen Startrampen, beispielsweise in der Nähe des Château du Molay, zugunsten mobiler Starts aufgegeben.

Eine V2-Rakete wird in Cuxhaven, Deutschland, zum Start vorbereitet. 1944.

Dies änderte sich Ende 1943, nachdem die alliierten Bombenangriffe auf Peenemünde und andere V-2-Standorte die Deutschen fälschlicherweise zu der Annahme verleitet hatten, ihre Produktionspläne seien gefährdet. Infolgedessen wurde die Produktion in die unterirdischen Anlagen in Nordhausen (Mittelwerk) und Ebensee verlagert.

Das Werk in Nordhausen war das einzige, das bis Kriegsende noch voll betriebsbereit war. Es beschäftigte Zwangsarbeiter aus den nahegelegenen Konzentrationslagern Mittelbau-Dora.

Man geht davon aus, dass rund 20.000 Häftlinge bei der Arbeit im Werk Nordhausen ums Leben kamen. Diese Zahl übertraf die Zahl der durch die Waffe im Kampf verursachten Opfer bei weitem. Während des Krieges wurden in verschiedenen Werken über 5.700 V-2-Maschinen gebaut.

Ursprünglich war geplant, die V-2 von massiven Blockhäusern in Éperlecques und La Coupole in der Nähe des Ärmelkanals aus zu starten. Dieser statische Ansatz wurde jedoch bald zugunsten mobiler Trägerraketen verworfen.

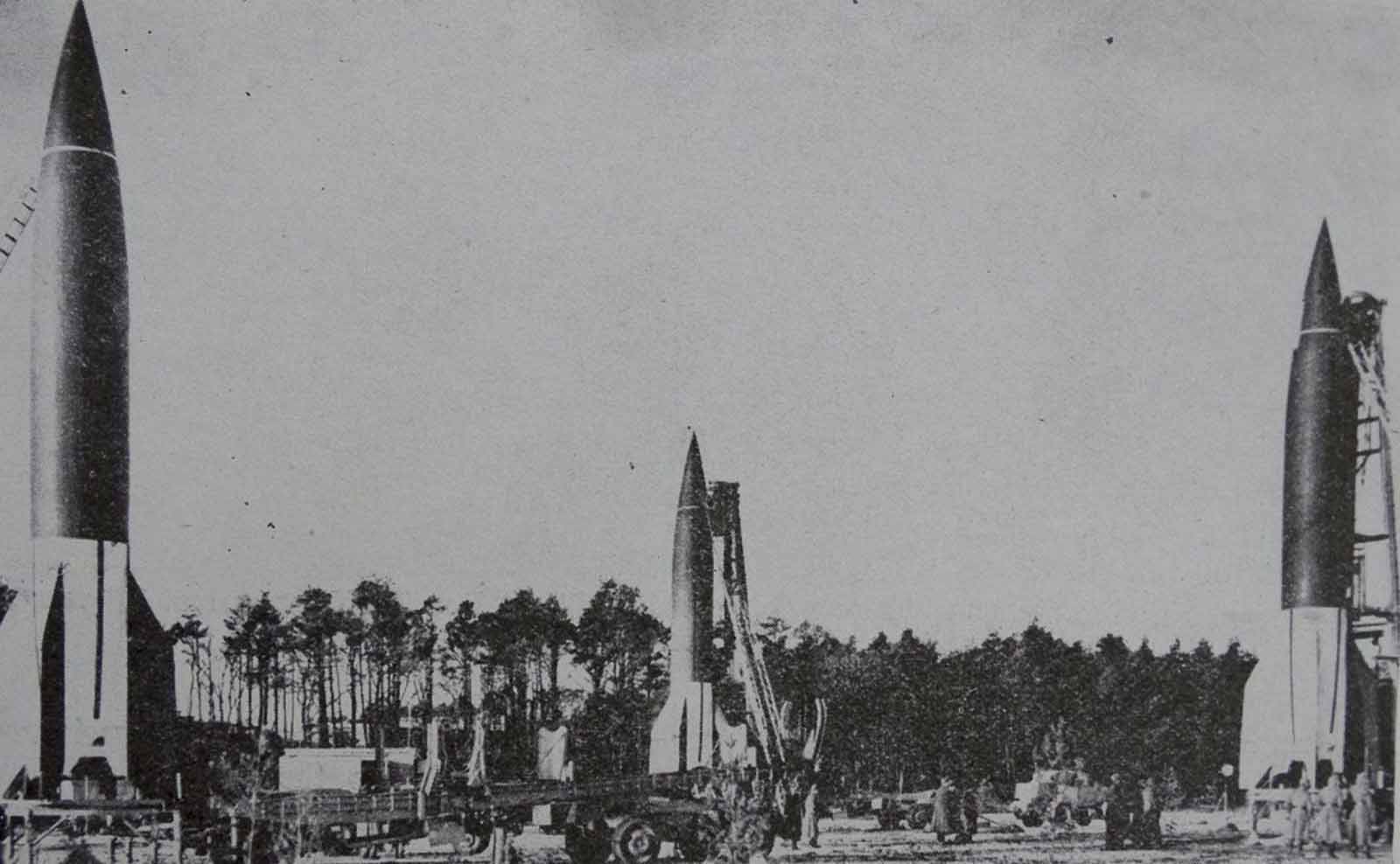

Das V-2-Team reiste in Konvois aus dreißig Lastwagen und erreichte einen Bereitstellungsbereich, wo der Sprengkopf installiert wurde, bevor er auf einem Meillerwagen zum Startplatz geschleppt wurde.

Dort wurde die Rakete auf der Startplattform platziert, scharf gemacht, betankt und die Gyros eingestellt. Dieser Aufbau dauerte etwa 90 Minuten, und das Startteam konnte ein Gebiet innerhalb von 30 Minuten nach dem Start räumen.

Man schätzte, dass bei ausreichender Raketenversorgung mit einer konstanten Rate von 350 V-2-Raketen pro Woche und bei maximaler Anstrengung von 100 pro Tag gerechnet werden könnte.

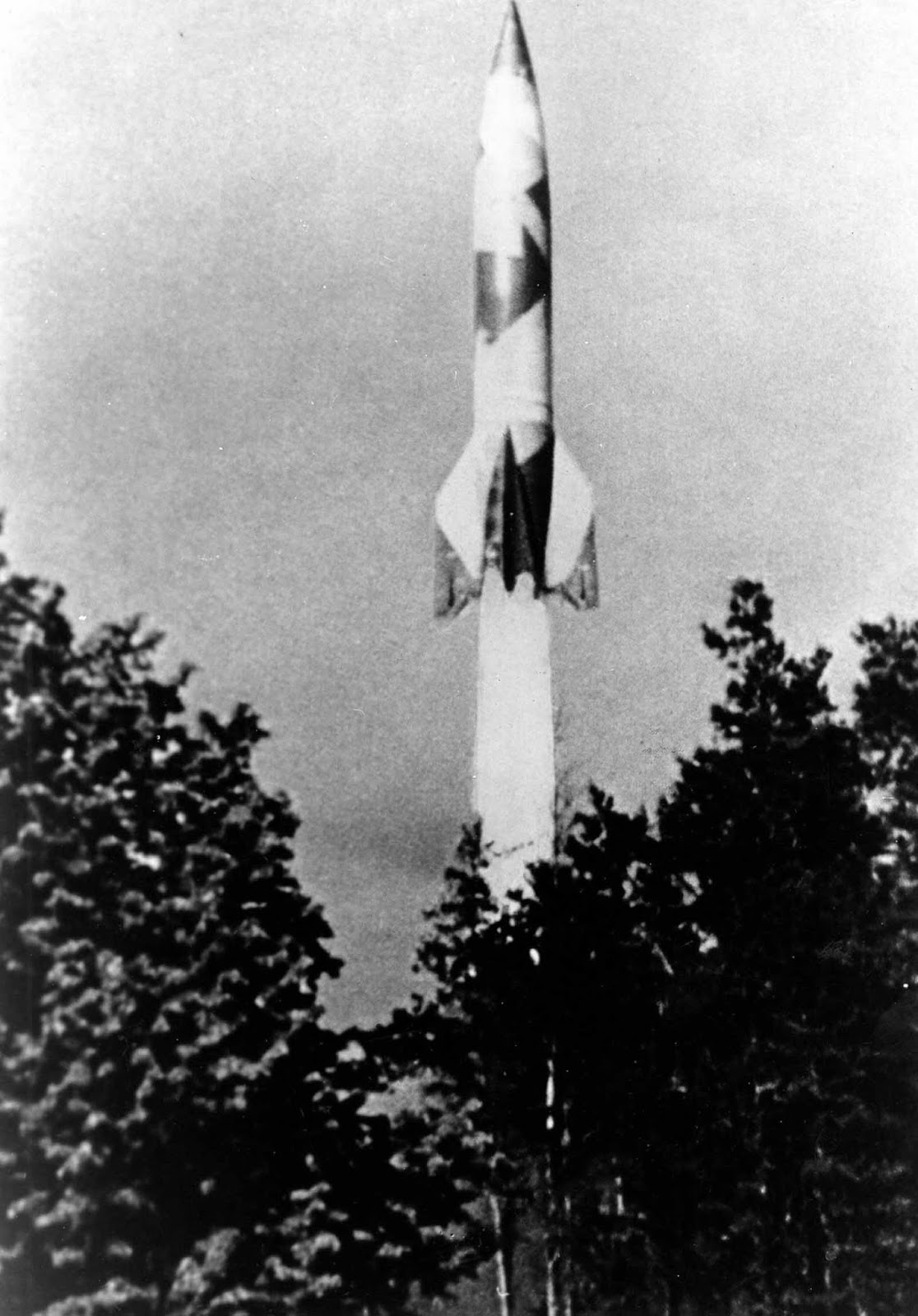

Eine V2-Rakete in der Luft.

Dieses mobile System erwies sich als äußerst erfolgreich, und die deutschen V-2-Streitkräfte konnten täglich bis zu 100 Raketen abfeuern. Aufgrund ihrer Fähigkeit, in Bewegung zu bleiben, wurden V-2-Konvois zudem selten von alliierten Flugzeugen erfasst. Die ersten V-2-Angriffe erfolgten am 8. September 1944 gegen Paris und London.

In den folgenden acht Monaten wurden insgesamt 3.172 V-2-Raketen auf alliierte Städte wie London, Paris, Antwerpen, Lille, Norwich und Lüttich abgefeuert. Aufgrund der ballistischen Flugbahn der Rakete und ihrer extremen Geschwindigkeit, die beim Sinkflug die dreifache Schallgeschwindigkeit überschritt, gab es keine wirksame Methode, sie abzufangen.

Um der Bedrohung entgegenzuwirken, wurden mehrere Experimente durchgeführt, bei denen es um Funkstörungen (die Briten dachten fälschlicherweise, die Raketen seien funkgesteuert) und die Aufstellung von Flugabwehrgeschützen ging. Diese Versuche erwiesen sich letztlich als erfolglos.

V-2-Angriffe auf englische und französische Ziele nahmen erst ab, als es den alliierten Truppen gelang, die deutschen Streitkräfte zurückzudrängen und diese Städte außer Reichweite zu bringen. Die letzten V-2-bedingten Verluste in Großbritannien ereigneten sich am 27. März 1945.

Eine Batterie V-2-Raketen wird zum Abschuss vorbereitet. 1944.

Präzise platzierte V2-Raketen konnten erheblichen Schaden anrichten. Über 2.500 Menschen wurden getötet und fast 6.000 verwundet. Trotz dieser Verluste reduzierte das Fehlen eines Annäherungszünders die Verluste, da sich die Rakete vor der Detonation häufig im Zielgebiet vergrub, was die Wirksamkeit der Explosion einschränkte. Zu den nicht realisierten Plänen für die Waffe gehörten die Entwicklung einer U-Boot-basierten Variante sowie der Bau der Rakete durch die Japaner.

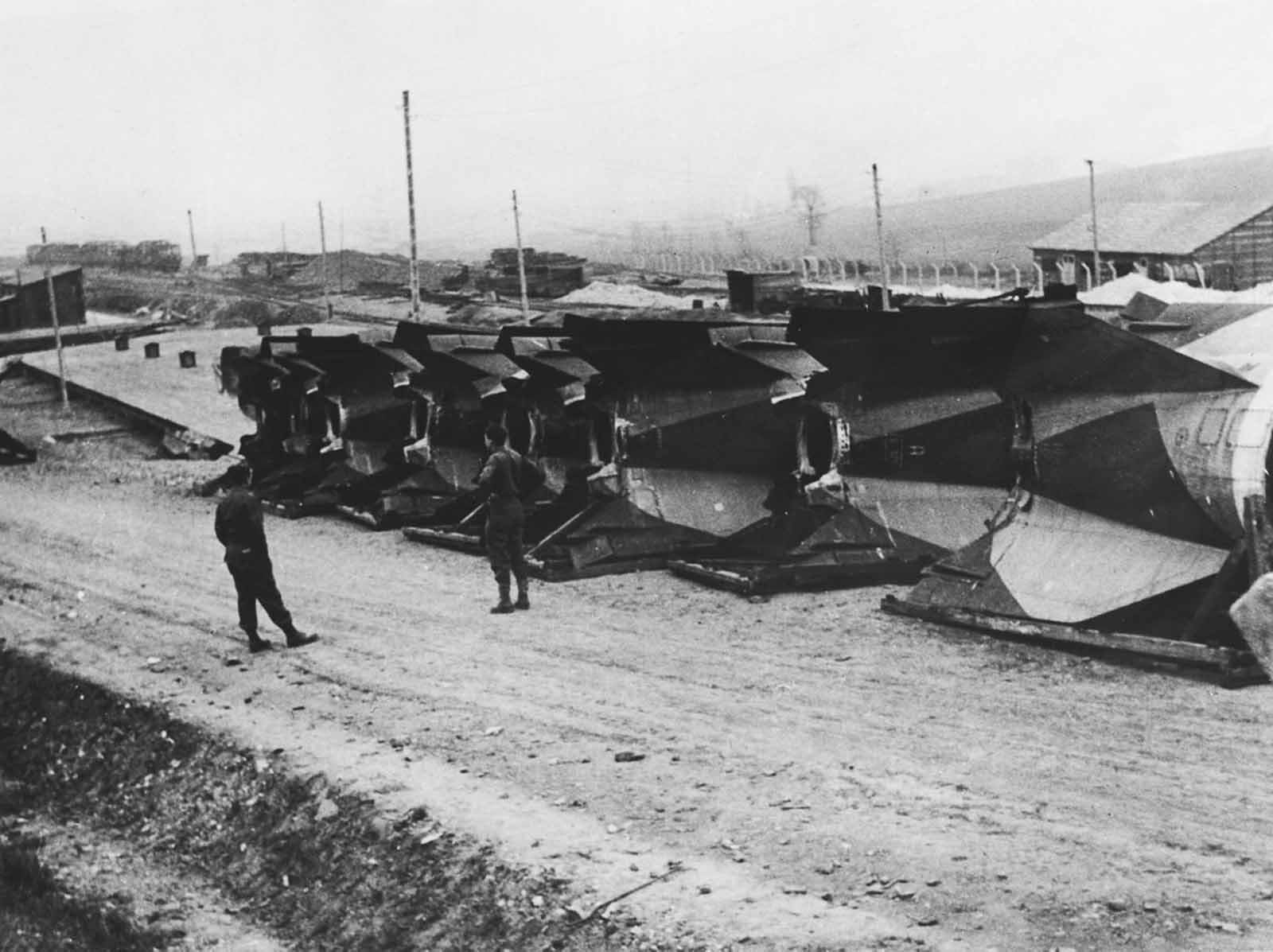

Sowohl amerikanische als auch sowjetische Streitkräfte waren an der Waffe sehr interessiert und bemühten sich nach Kriegsende, vorhandene V-2-Raketen und Teile davon zu erbeuten. In den letzten Tagen des Konflikts ergaben sich 126 V-2-Wissenschaftler, darunter von Braun und Dornberger, den amerikanischen Truppen und halfen bei weiteren Tests der Rakete, bevor sie in die USA kamen.

Während amerikanische V-2-Raketen auf dem White Sands Proving Ground getestet wurden, wurden sowjetische V-2-Raketen nach Kapustin Jar gebracht. 1947 führte die US Navy ein Experiment (Operation Sandy) durch, bei dem eine V-2 erfolgreich vom Deck der USS Midway (CV-41) gestartet wurde.

Von Brauns Team in White Sands arbeitete an der Entwicklung modernerer Raketen und verwendete bis 1952 Varianten der V-2. Als erste erfolgreiche große Rakete der Welt mit Flüssigkeitsantrieb war die V-2 bahnbrechend und bildete die Grundlage für die Raketen, die später in den amerikanischen und sowjetischen Raumfahrtprogrammen zum Einsatz kamen.

Eine V2-Rakete wird für den Start vorbereitet. 1944.

Die Folgen eines V2-Angriffs in London.

Die britische Regierung versuchte zunächst, die Ursache der Explosionen zu vertuschen, indem sie defekte Gasleitungen dafür verantwortlich machte. Die Öffentlichkeit sprach daher von den V-2-Bombern als „fliegenden Gasleitungen“.

In Essex werden Häuser geräumt, nachdem eine V2-Explosion Dutzende Häuser beschädigt und zerstört und neun Menschen getötet hat. 1945.

Eine erbeutete V-2 wird durch Paris vorgeführt. 1945.

Eine V2-Rakete landet auf dem Trafalgar Square in London, um an der Kampagne der London National Savings Week teilzunehmen. 1945.

Eine V-2 ausgestellt in Holland. 1945.

V-2-Segmente in einer von den Alliierten eroberten deutschen Munitionsfabrik. 1945.

Eine V2-Rakete ausgestellt in Reims, Frankreich. 1945.

Neben der Nelsonsäule auf dem Trafalgar Square steht eine V2-Rakete. 1945.

US-Soldaten inspizieren eine deutsche V-2-Rakete in der Fabrik. Kleinbodungen, Deutschland, 1945.