Gesichter des Bösen: Die weiblichen Wächterinnen der nationalsozialistischen Konzentrationslager, 1939–1945

Die Konzentrationslager der Nazis während des Zweiten Weltkriegs waren für Millionen unschuldiger Menschen ein Ort unvorstellbaren Grauens und Leidens.

Die Konzentrationslager der Nazis während des Zweiten Weltkriegs waren für Millionen unschuldiger Menschen ein Ort unvorstellbaren Grauens und Leidens.

Während der Rolle der männlichen Wächter bei der Begehung dieser Gräueltaten große Aufmerksamkeit geschenkt wurde, wurde die Rolle der weiblichen Wächter in diesen Lagern oft übersehen.

Diese Frauen waren mit der Durchsetzung der strengen Regeln und Vorschriften der Konzentrationslager beauftragt, spielten aber auch eine entscheidende Rolle bei der Folter, Misshandlung und Ermordung zahlloser Gefangener.

Die Psychologie dieser Wächterinnen ist ein komplexes und beunruhigendes Thema. Einige Forscher glauben, dass sie von einem Macht- und Kontrolldrang sowie einem Gefühl der Loyalität gegenüber der Nazi-Sache getrieben waren.

Andere vermuten, dass sie möglicherweise an verschiedenen psychischen Problemen wie Sadismus oder Soziopathie litten, was sie anfälliger für Gewalttaten und Grausamkeiten machte.

Trotz ihrer offensichtlichen Missachtung menschlichen Lebens und des immensen Leids, das sie anderen zufügten, konnten viele dieser Wächterinnen nach Kriegsende einer Bestrafung entgehen.

Einige tauchten unter, andere konnten sich unter die Bevölkerung mischen. Einige wenige wurden jedoch wegen Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt und verurteilt. Einige erhielten lebenslange Haftstrafen oder sogar die Todesstrafe.

Marta Löbelt, Telefonistin, Gertrud Rheinhold, Irene Haschke und Anneliese Kohlmann kurz nach ihrer Verhaftung in Bergen-Belsen, 2. Mai 1945. Die ersten drei tragen ihre Nazi-Uniform, während Kohlmann eine schlecht sitzende Männeruniform trägt, da sie bei ihrer Verhaftung eine Häftlingsuniform trug und versuchte, sich als Jüdin zu verkleiden. (2. Mai 1945)

Von den 50.000 Wachleuten in den Konzentrationslagern waren etwa 5.000 Frauen. 1942 kamen die ersten weiblichen Wachleute aus Ravensbrück in Auschwitz und Majdanek an.

Im darauffolgenden Jahr begannen die Nazis, Frauen als Aufseherinnen einzuziehen, da es an männlichen Wachleuten mangelte. In diesen Lagern bedeutet die deutsche Berufsbezeichnung „Aufseherin“ (weiblich) „Aufseherin“ oder „Aufseherin“.

Die weiblichen Wärterinnen gehörten in der Regel der Unter- bis Mittelschicht an und verfügten über keine einschlägige Berufserfahrung; ihr beruflicher Hintergrund war unterschiedlich: Eine Quelle erwähnt ehemalige Oberschwestern, Friseurinnen, Straßenbahnschaffnerinnen, Opernsängerinnen oder pensionierte Lehrerinnen.

Freiwillige wurden über Anzeigen in deutschen Zeitungen angeworben, in denen Frauen aufgefordert wurden, ihre Verbundenheit zum Reich zu zeigen und dem SS-Gefolge (einer Unterstützungs- und Serviceorganisation der Schutzstaffel (SS) für Frauen) beizutreten. Einige wurden zusätzlich aufgrund von Angaben in ihren SS-Akten eingezogen.

Die Aufnahme von Jugendlichen in den Bund Deutscher Mädel diente für viele Frauen der Indoktrination. Bei einer der Nachkriegsanhörungen behauptete Oberaufseherin Herta Haase-Breitmann-Schmidt, die leitende weibliche Aufseherin, dass ihre weiblichen Aufseherinnen keine vollwertigen SS-Frauen seien.

Infolgedessen war vor einigen Gerichten umstritten, ob die in den Lagern eingesetzten SS-Helferinnen offizielle Mitglieder der SS waren, was zu widersprüchlichen Gerichtsentscheidungen führte. Viele von ihnen gehörten der Waffen-SS und dem SS-Helferinnenkorps an.

Häftlinge in Sachsenhausen zum Appell angetreten, 1941.

In vielen Lagern soll es Beziehungen zwischen SS-Männern und Aufseherinnen gegeben haben, und Heinrich Himmler hatte den SS-Männern befohlen, die Aufseherinnen als Gleichgestellte und Kameradinnen zu betrachten.

Im relativ kleinen Außenlager Helmbrechts in der Nähe von Hof pflegte der Lagerkommandant Wilhelm Dörr offen eine sexuelle Beziehung mit der Oberaufseherin Herta Haase-Breitmann-Schmidt.

Korruption war ein weiterer Aspekt der weiblichen Wächterkultur. Ilse Koch, bekannt als „Die Hexe von Buchenwald“, war mit dem Lagerkommandanten Karl Koch verheiratet. Beiden wurde nachgesagt, Millionen Reichsmark veruntreut zu haben. Karl Koch wurde dafür von den Nazis verurteilt und hingerichtet, wenige Wochen vor der Befreiung Buchenwalds durch die US-Armee.

Eine offensichtliche Ausnahme vom Prototyp der brutalen Aufseherin war Klara Kunig, eine Lageraufseherin, die 1944 im KZ Ravensbrück und dessen Außenlager Dresden-Universelle Dienst tat.

Die Lagerleiterin wies sie darauf hin, dass sie zu höflich und zu freundlich gegenüber den Insassen sei, was im Januar 1945 zu ihrer Entlassung aus dem Lagerdienst führte. Ihr Schicksal ist seit dem 13. Februar 1945, dem Tag des alliierten Bombenangriffs auf Dresden, unbekannt.

Grese im August 1945, während er auf seinen Prozess wartete.

Irmgard Ilse Ida Grese (7. Oktober 1923 – 13. Dezember 1945) war eine Wache in den Konzentrationslagern Ravensbrück und Auschwitz und diente als Leiterin der Frauenabteilung in Bergen-Belsen. Sie war freiwilliges Mitglied der SS.

Als Teenager wollte Grese dem Bund Deutscher Mädel beitreten, dem Zweig der Hitlerjugend für Mädchen, doch ihr Vater verbot es ihr. Noch vor ihrem 17. Geburtstag zog sie in die Ausbildungsbasis der SS-Helferinnen in der Nähe des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück.

1940 wurde sie Aufseherin in Ravensbrück und im März 1943 nach Auschwitz-Birkenau verlegt.

Aufgrund ihrer Versetzung geriet Grese im selben Jahr mit ihrem Vater in Konflikt, da dieser ihren Eintritt in die SS-Führung vehement abgelehnt hatte. Er verwies sie aus seinem Haus. Grese beteiligte sich an der Selektion von Häftlingen für die Gaskammern in Auschwitz.

Irma Grese und der ehemalige SS-Hauptsturmführer Josef Kramer im Celler Gefängnis im August 1945.

Anfang 1945 begleitete Grese einen Gefangenentransport von Auschwitz nach Ravensbrück. Im März reiste sie zusammen mit einer großen Zahl von Gefangenen aus Ravensbrück nach Bergen-Belsen. Grese wurde am 17. April 1945 zusammen mit anderen SS-Angehörigen, die nicht geflohen waren, von der britischen Armee gefangen genommen.

Grese war einer der 45 Menschen, die im Belsen-Prozess im niedersächsischen Lüneburg wegen Kriegsverbrechen angeklagt wurden.

Während des Prozesses bezeichnete die Presse Grese neben dem ehemaligen SS-Hauptsturmführer Josef Kramer („das Biest von Belsen“), dem ehemaligen Kommandanten von Birkenau, als „das schöne Biest“.

Grese und Josef Kramer (bekannt als die Bestie von Belsen) nach ihrer Gefangennahme – Kramer wurde ebenfalls für seine Verbrechen hingerichtet.

Nach einem neunwöchigen Prozess wurde Grese zum Tode durch den Strang verurteilt. Obwohl die Anklagepunkte gegen einige der anderen Wärterinnen (insgesamt 16) ebenso schwerwiegend waren wie die gegen Grese, war sie eine von nur drei Wärterinnen, die zum Tode verurteilt wurden.

Grese und zwei weitere KZ-Mitarbeiterinnen, Johanna Bormann und Elisabeth Volkenrath, wurden zusammen mit acht anderen Männern wegen Verbrechen in Auschwitz und Belsen zum Tode verurteilt. Als die Urteile verlesen wurden, blieb Grese als einzige Gefangene trotzig. Ihre spätere Berufung wurde abgelehnt.

Grese beim Belsen-Prozess 1945.

Laut Wendy Adele-Marie Sarti sang Grese in der Nacht vor ihrer Hinrichtung bis in die frühen Morgenstunden Nazilieder mit Johanna Bormann.

Am 13. Dezember 1945 wurde Grese im Gefängnis Hameln zum Galgen geführt. Die Frauen wurden einzeln durch Erhängen hingerichtet, die Männer anschließend paarweise.

Ilse Koch um 1947.

Ilse Koch , auch bekannt als die „Hexe von Buchenwald“, war eine der berüchtigtsten Kriegsverbrecherinnen des Nazi-Regimes.

Koch wurde 1906 in Dresden geboren und heiratete später Karl Koch, den Kommandanten des Konzentrationslagers Buchenwald.

Als Ehefrau eines hochrangigen SS-Offiziers verfügte Koch über erhebliche Machtbefugnisse und war für ihren sadistischen Umgang mit Gefangenen bekannt.

Koch war besonders besessen vom Sammeln menschlicher Haut, aus der sie Lampenschirme, Buchumschläge und andere Haushaltsgegenstände herstellte.

Es ist auch bekannt, dass sie die Haut von Gefangenen tätowieren ließ, um ihre Sammlung zu erweitern. Kochs sadistisches Verhalten beschränkte sich jedoch nicht auf ihre Sammlung menschlicher Haut.

Sie war auch dafür bekannt, an der Folterung und Ermordung von Gefangenen, darunter auch Kindern, beteiligt gewesen zu sein. Ihre Taten waren so abscheulich, dass selbst andere SS-Offiziere ihr Verhalten abstoßend fanden und ihren Verstand in Frage stellten.

Ilse Koch, bei ihren Schützlingen als „Hexe von Buchenwald“ bekannt.

Nach dem Krieg wurde Koch von den amerikanischen Behörden verhaftet und wegen Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt. Sie wurde schließlich zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Fall war jedoch umstritten, da es keine konkreten Beweise für konkrete Verbrechen gab.

Es gab auch Gerüchte, dass Koch von höherrangigen SS-Offizieren geschützt worden sei, die Angst davor hatten, was sie über ihre eigenen Verbrechen preisgeben könnte.

Ilse Koch vor dem US-Militärtribunal in Dachau, 1947.

Ilse und Karl Koch hatten einen Sohn und zwei Töchter. Ihr Sohn beging nach dem Krieg Selbstmord, „weil er mit der Scham über die Verbrechen seiner Eltern nicht leben konnte“.

Ein weiterer Sohn, Uwe, wurde in ihrer Gefängniszelle in Dachau mit einem deutschen Mithäftling gezeugt. Er wurde im Gefängnis Aichach bei Dachau geboren, wohin Koch ihre lebenslange Haftstrafe verbüßen musste. Er wurde ihr sofort weggenommen. Mit 19 Jahren erfuhr Uwe Köhler, dass Koch seine Mutter war, und begann, sie regelmäßig in Aichach zu besuchen.

Koch erhängte sich am 1. September 1967 im Alter von 60 Jahren im Frauengefängnis Aichach. Sie litt unter Wahnvorstellungen und war überzeugt, dass Überlebende des Konzentrationslagers sie in ihrer Zelle misshandeln würden.

Maria Mandl nach ihrer Verhaftung durch US-Truppen im Jahr 1945. Sie war eine hochrangige Beamtin im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau und für den Tod von über 500.000 weiblichen Häftlingen verantwortlich.

Maria Mandl (auch Mandel geschrieben; 10. Januar 1912 – 24. Januar 1948) war eine österreichische SS-Helferin, bekannt für ihre Rolle im Holocaust als hochrangige Beamtin im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Dort soll sie direkt am Tod von über 500.000 Häftlingen beteiligt gewesen sein. Sie wurde wegen Kriegsverbrechen hingerichtet.

Einigen Berichten zufolge stand Mandl oft am Tor nach Birkenau und wartete darauf, dass sich ein Häftling umdrehte und sie ansah. Wer das tat, wurde aus der Reihe geholt und nie wieder etwas von ihm gehört.

In Auschwitz war Mandl als „Die Bestie“ bekannt und nahm in den folgenden zwei Jahren an Todesselektionen und anderen dokumentierten Misshandlungen teil.

Mandl nach ihrer Auslieferung nach Polen, 1946.

Das Folgende ist ein Bericht aus erster Hand über Mandls Behandlung der Gefangenen bei ihrer Ankunft in Auschwitz, den der jüdische Gefangene Sala Feder am 1. Dezember 1947 dem Bezirksgericht in Krakau vorlegte.

Im August 1943 wurde ich zusammen mit meiner Familie (27 Personen, darunter neun Kinder im Alter von einem Monat bis elf Jahren) in einem Transport von etwa 5.000 Menschen aus dem Ghetto in Środula bei Sosnowiec nach Auschwitz deportiert.

An der Rampe in Birkenau wurde der Transport vom Angeklagten Mandl in Begleitung der SS-Frau Margot Dreschel erwartet, und sobald der Transport angekommen war, führte Mandl eine Selektion durch und schickte etwa 90 Prozent des Transports in die Waggons, die diese Menschen zum nahegelegenen Krematorium brachten.

[…] Während dieser Selektionen folterte der Angeklagte Mandl die Gefangenen auf grausame Weise, indem er die Frauen, Männer und Kinder mit einer Peitsche schlug und sie blindlings trat.

Sie riss die Kinder aus den Armen ihrer Mütter, und als die Mütter versuchten, sich den Kindern zu nähern und sie zu verteidigen, schlug Mandl die Mütter schrecklich und trat sie.

Ich sah – direkt neben mir – eine junge, 20-jährige Mutter, die versuchte, an ihr zweijähriges Kind heranzukommen, das auf das Auto geworfen wurde und von Mandl so grausam getreten und geschlagen wurde, dass sie nicht mehr aufstehen konnte.

[…] Ich hielt mein vierjähriges Kind an der Hand. Der Angeklagte Mandl kam auf mich zu, riss mir mein Kind weg und warf es auf einen noch leeren Wagen, so dass das Kind im Gesicht verletzt wurde und anfing zu weinen und nach mir zu rufen. Ich wurde jedoch zu der Gruppe abgeschoben, die nicht in die Wagen verladen wurde.

Als ich versuchte, das weinende Kind im Auto zu erreichen, begann Mandl mich so brutal zu schlagen, dass ich hinfiel. Mandl trat weiter auf mich ein, obwohl ich am Boden lag, und schlug mir mit ihrem Schuh fast alle Zähne aus.

Herta Bothe wartete in Celle auf ihren Prozess (August 1945).

Herta Bothe (3. Januar 1921 – 16. März 2000) war eine deutsche KZ-Wächterin im Zweiten Weltkrieg. Nach der Niederlage Nazi-Deutschlands wurde sie wegen Kriegsverbrechen inhaftiert und am 22. Dezember 1951 vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen.

Sie soll die größte verhaftete Frau gewesen sein; sie war 1,91 m groß. Bothe fiel auch dadurch auf, dass sie im Gegensatz zu den meisten SS-Frauen schwarze Schaftstiefel trug, während sie normale Zivilschuhe trug.

Die alliierten Soldaten zwangen sie, die Leichen toter Gefangener in Massengräbern neben dem Hauptlager zu begraben. In einem Interview rund sechzig Jahre später erinnerte sie sich daran, dass sie beim Tragen der Leichen keine Handschuhe tragen durften und dass sie panische Angst vor einer Typhus-Infektion hatte.

Sie sagte, die Leichen seien so verwest gewesen, dass ihre Arme und Beine beim Bewegen abgerissen worden seien. Sie erinnerte sich auch daran, dass die ausgemergelten Körper immer noch so schwer gewesen seien, dass sie erhebliche Rückenschmerzen gehabt habe. Bothe wurde verhaftet und ins Gefängnis nach Celle gebracht.

SS-Aufseherinnen des Lagers Bergen-Belsen werden zur Bergung der Toten herangeführt. Zu den Frauen gehören Hildegard Kanbach (erste von links), Magdalene Kessel (zweite von links), Irene Haschke (Mitte, dritte von rechts), die Oberaufseherin Herta Ehlert (zweite von rechts, teilweise verdeckt) und Herta Bothe (erste von rechts).

Beim Belsen-Prozess wurde sie als „skrupellose Aufseherin“ bezeichnet und zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie eine Pistole gegen Gefangene eingesetzt hatte.

Bothe gab zu, Häftlinge wegen Verstößen gegen die Lagervorschriften wie Diebstahl mit den Händen geschlagen zu haben, betonte jedoch, dass sie nie jemanden „mit einem Stock oder einer Rute“ geschlagen und nie „jemanden getötet“ habe.

Ihre Unschuldsbehauptung wurde als fragwürdig erachtet, da eine Überlebende des KZ Bergen-Belsen behauptete, gesehen zu haben, wie Bothe eine ungarische Jüdin namens Éva mit einem Holzklotz zu Tode prügelte. Ein anderer Jugendlicher gab an, gesehen zu haben, wie sie aus ihm unverständlichen Gründen zwei Gefangene erschoss. Trotzdem wurde sie vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen.

Die Lagerwärterin Herta Ehlert aus Bergen-Belsen wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt. Dieses Porträt entstand im August 1945 in Celle.

Herta Ehlert (1914–1997) war eine deutsche SS-Wachfrau und Aufseherin in mehreren nationalsozialistischen Konzentrationslagern während des Zweiten Weltkriegs, darunter Ravensbrück und Auschwitz-Birkenau.

Sie war für ihre Brutalität und ihre Beteiligung an der Auswahl und Hinrichtung von Gefangenen bekannt. Nach dem Krieg wurde Ehlert verhaftet und wegen Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt. 1949 wurde sie schließlich zu lebenslanger Haft verurteilt. 1954 wurde sie auf Bewährung entlassen und führte bis zu ihrem Tod 1997 ein relativ ruhiges Leben.

Greta Bösel während des Prozesses.

Greta Bösel war Wachfrau im Frauenlager Ravensbrück. Die ausgebildete Krankenschwester war als Arbeitseinsatzführerin tätig und selektierte unter anderem die Frauen für die Gaskammer.

Greta ist bekannt für ihren Aphorismus: „Wenn sie nicht arbeiten können, sollen sie verrotten.“ Im ersten Ravensbrück-Prozess wurde sie verurteilt. Das Gericht befand sie für schuldig. Die Alliierten hängten sie am 3. Mai 1947 im Gefängnis Hameln zusammen mit anderen.

Elisabeth Volkenrath, Oberaufseherin in Ravensbrück, Auschwitz, Bergen-Belsen. Sie wurde im November 1945 gehängt.

Beachten Sie, wie viele der Top-Wächter von Bergen-Belsen in dieser Aufstellung Frauen sind.

Ein Gruppenporträt weiblicher Wärterinnen im KZ Bergen-Belsen.

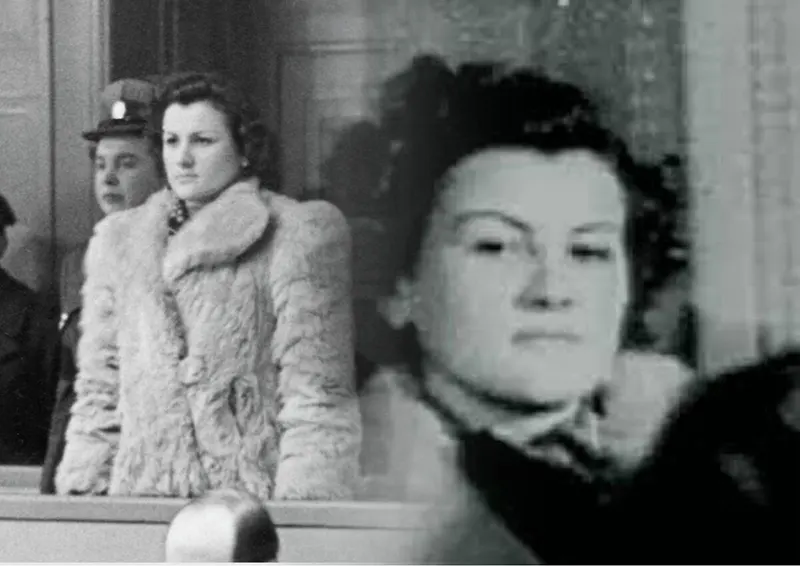

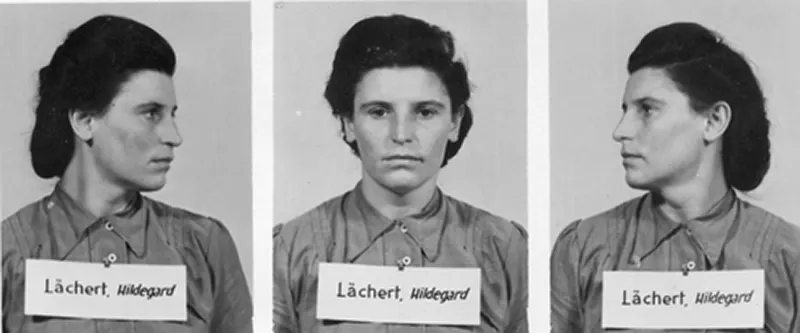

Hildegard Lächert.

Hildegard Lächert erhielt den Spitznamen „Blutige Brigitte“ (auf Polnisch „Krwawa Brygida“). Viele Zeugen bezeichneten sie als die „schlimmste“ oder „grausamste“ Aufseherin, als „Bestie“ und als „Schrecken der Gefangenen“.

Wegen ihrer Beteiligung an der Selektion für die Gaskammer, der Aussetzung ihres Hundes an Häftlinge und ihrer allgemeinen Misshandlung verurteilte das Gericht sie zu zwölf Jahren Haft. Hildegard Lächert starb 1995 im Alter von 75 Jahren in Berlin.

Carmen Mory, eine Kapo in Ravensbrück. Sie wurde zum Tode durch den Strang verurteilt, beging jedoch in der Nacht vor dem Tag ihrer Hinrichtung Selbstmord, indem sie sich die Pulsadern aufschnitt.

Jenny-Wanda Barkmann bei den Stutthof-Prozessen 1946.

Jenny-Wanda Barkmann (30. Mai 1922 – 4. Juli 1946) war eine deutsche Aufseherin in den Konzentrationslagern der Nazis während des Zweiten Weltkriegs.

Im Jahr 1944 wurde sie Aufseherin im Frauenaußenlager Stutthof SK-III, wo sie Gefangene misshandelte und einige von ihnen zu Tode brachte.

Sie wählte auch Frauen und Kinder für die Gaskammern aus. Sie war so gnadenlos, dass die weiblichen Gefangenen ihr den Spitznamen „Schönes Gespenst“ gaben.

Jenny Barkmann war während des Prozesses ziemlich stilvoll.

Barkmann floh aus Stutthof, als die sowjetische Rote Armee näher rückte. Sie wurde im Mai 1945 verhaftet, als sie versuchte, einen Bahnhof in Danzig zu verlassen. Sie wurde Angeklagte im ersten Stutthof-Prozess, in dem sie und andere Angeklagte für ihre Verbrechen im Lager verurteilt wurden.

Barkmann soll während des Prozesses gekichert und mit ihren Gefängniswärtern geflirtet haben. Sie wurde offenbar dabei beobachtet, wie sie sich während der Zeugenaussage die Haare zurechtrückte. Sie wurde für schuldig befunden, woraufhin sie erklärte: „Das Leben ist in der Tat ein Vergnügen, und Vergnügen sind meist kurz.“

Barkmann wurde am 4. Juli 1946 zusammen mit zehn anderen Angeklagten des Prozesses auf dem Biskupia-Górka-Hügel bei Danzig öffentlich durch Erhängen hingerichtet. Sie war 24 Jahre alt und die erste, die gehängt wurde.

Wärterinnen des Konzentrationslagers Stutthof bei einem Prozess in Danzig vom 25. April bis 31. Mai 1946. Erste Reihe (von links): Elisabeth Becker, Gerda Steinhoff, Wanda Klaff. Zweite Reihe: Johann Pauls, Erna Beilhardt, Jenny-Wanda Barkmann.

Bei den Stutthof-Prozessen handelte es sich um eine Reihe von Kriegsverbrechertribunalen, die im Nachkriegspolen abgehalten wurden und deren Ziel die Anklage des Personals und der Beamten des Konzentrationslagers Stutthof waren, die für die Ermordung von bis zu 85.000 Häftlingen während der Besetzung Polens durch Nazideutschland im Zweiten Weltkrieg verantwortlich waren.

Stutthof wurde am 10. Mai 1945 von den Sowjets befreit. Kommandant Johann Pauls und sein Personal wurden zwischen dem 25. April und 31. Mai 1946 vor dem polnischen Sondergericht in Danzig vor Gericht gestellt.

Fünf Frauen und sechs Männer wurden wegen Kriegsverbrechen schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Johann Pauls, die SS-Aufseherinnen Jenny, Wanda Barkmann, Elisabeth Becker, Wanda Klaff, Ewa Paradies, Gerda Steinhoff und fünf weitere Männer plädierten auf „nicht schuldig“ und die Frauen schienen den Prozess bis zum Ende nicht ernst zu nehmen.

Die Angeklagten mit polnischen Wachen auf dem Gelände des KZ Stutthof. Erste Reihe von links nach rechts: Ewa Paradies, Elisabeth Becker, Wanda Klaff. Zweite Reihe: Gerda Steinhoff, Jenny Barkmann.

Johanner Altvater.

Johanna Altvater wurde 1920 in Deutschland geboren. 1942 kam sie in die ukrainische Region Wladimir-Wolynski, um als Sekretärin des NSDAP-Kreisleiters Wilhelm Westerheide zu arbeiten.

Nach dem Krieg wurde sie beschuldigt, einen jüdischen Jungen an den Beinen festgehalten und das Kind getötet zu haben, indem sie seinen Kopf in einem Ghetto gegen eine Wand geschlagen hatte.

Ihr wurde außerdem vorgeworfen, jüdische Kinder aus einem Fenster im dritten Stock eines Krankenhauses geworfen und anschließend Personal auf den Bürgersteig geschickt zu haben, um sicherzustellen, dass alle Kinder tot waren.

Nach dem Krieg heiratete sie und nahm den Nachnamen ihres Mannes, Zelle, an. Sie arbeitete einige Zeit als Fürsorgerin, wurde aber schließlich zusammen mit ihrem ehemaligen Vorgesetzten Westerheide vor Gericht gestellt.

Sie wurden schließlich 1979 von einem niedrigeren Gericht freigesprochen und im Dezember 1982 erneut von einem höheren Gericht freigesprochen, beide Male aufgrund widersprüchlicher Zeugenaussagen und eines allgemeinen Mangels an Beweisen.

Aufseherinnen im KZ Ravensbrück (Aufnahme ca. 1940).

Trotz grausamer Verbrechen wurden nach dem Krieg nur wenige der weiblichen Wächterinnen verurteilt.

SS-Frauen kommen in einem SS-Ferienlager in der Stadt Porąbka im damals deutsch besetzten Polen an. ( Weitere Fotos und Hintergrundgeschichte hier ).

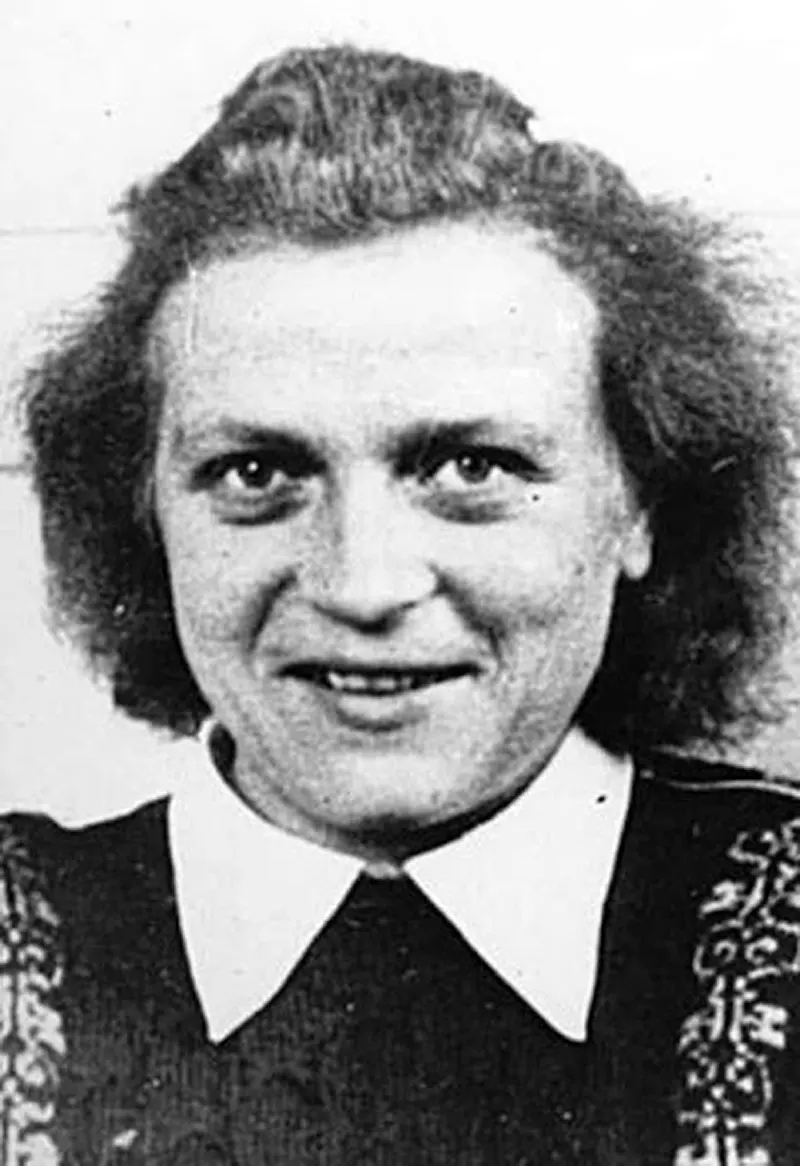

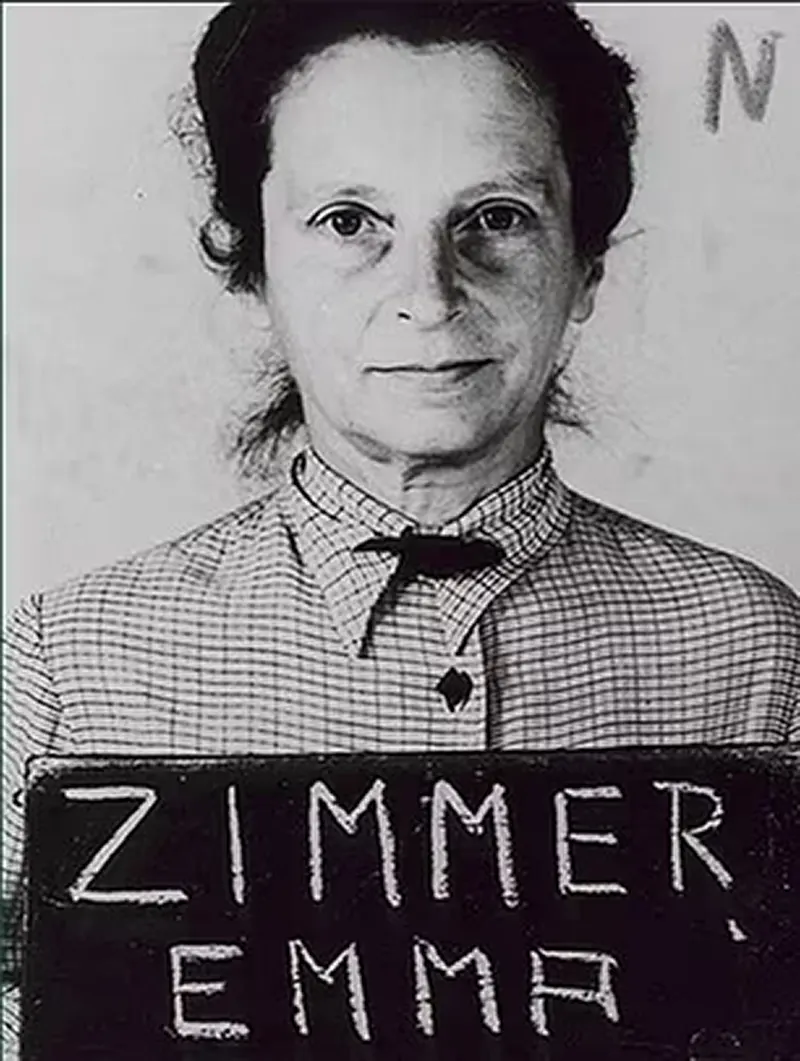

Emma Zimmer, die als SS-Wachfrau in drei Konzentrationslagern arbeitete. Später wurde sie vom britischen Militärgericht zum Tode durch den Strang verurteilt.

Eine weitere zum Tode verurteilte SS-Wachfrau war Therese Brandl (rechts), die zwischen 1940 und 1945 in drei Konzentrationslagern arbeitete.

Luise Helene Elisabeth Danz war ab September 1944 im KZ Auschwitz tätig, wo sie als Meldeleiterin im Abschnitt BIIb in Birkenau tätig war.

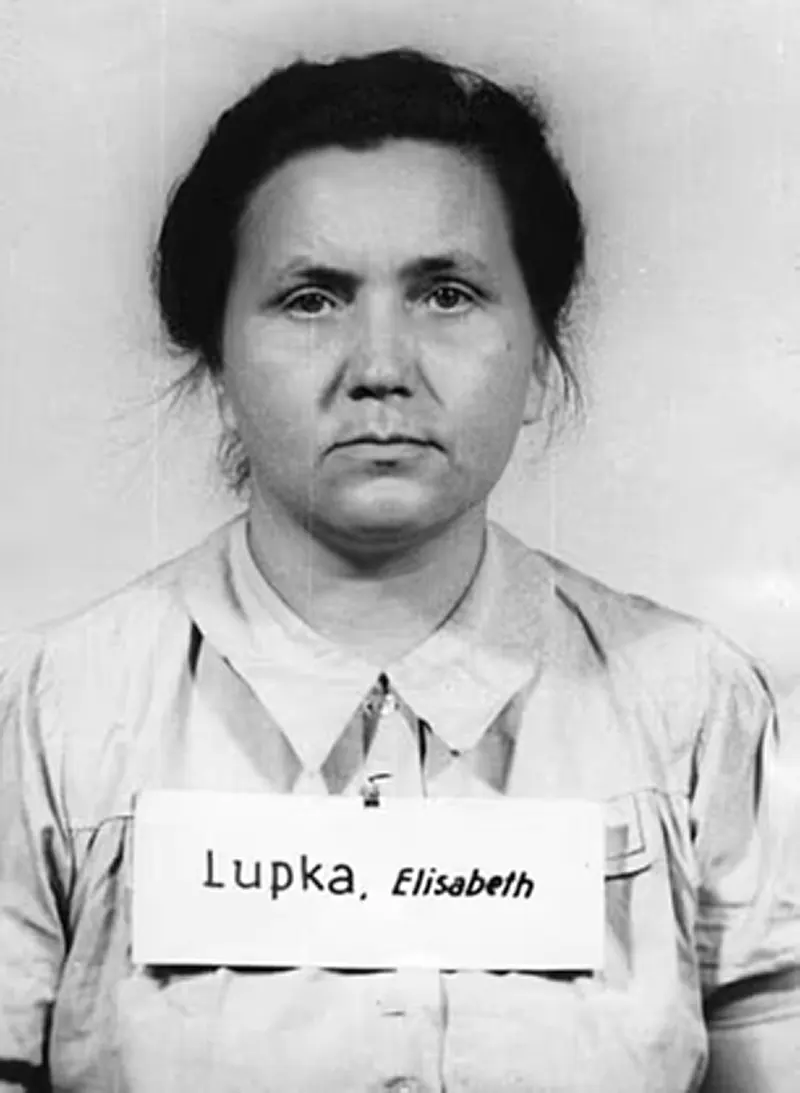

Elisabeth Lupka wurde zum Tode verurteilt, nachdem sie zwischen 1943 und 1945 zwei Jahre lang in Auschwitz gearbeitet hatte.

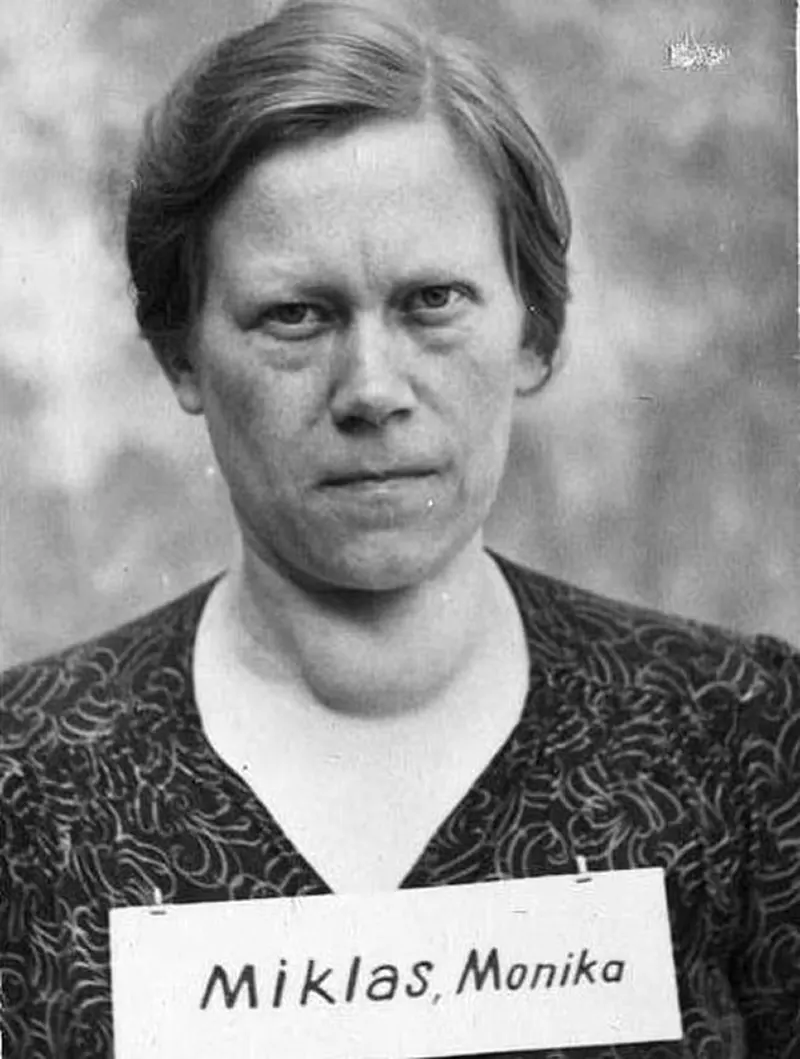

Monika Miklas, die ab April 1943 als SS-Aufseherin im Konzentrationslager Auschwitz arbeitete.